ドビュッシー 歌劇『ペレアスとメリザンド』

2012.10.27

音楽と詩のデリケートな関係

「その詩は、音楽家が無意識の間に作った詩のように思えるし、その音楽は、詩人が無意識の間に作った音楽のように思える。それほどの域に達している」

「その詩は、音楽家が無意識の間に作った詩のように思えるし、その音楽は、詩人が無意識の間に作った音楽のように思える。それほどの域に達している」

これはクロード・ドビュッシーのオペラ『ペレアスとメリザンド』を評したポール・デュカの言葉である。オペラというと、題材がドラマティックで、歌手たちが競うように声を張り上げて歌っているイメージを持つ人もいるだろう。しかし、それはドビュッシーが求める理想のオペラではなかった。

過剰な表現や不自然なほどの歌いすぎを忌避していたこの作曲家は、ワーグナーを否定し(元々はワーグナーの支持者だった)、大袈裟なものを排除し、音楽と詩の密接な結びつきを極限まで追求しようとした。その結果、フランス語の響きを活かし、なおかつ原作の神秘的な雰囲気を壊さないよう細部のニュアンスまで調整された、朗唱の劇音楽が仕上がったのである。『ペレアスとメリザンド』以降、彼は2作目のオペラを作曲しようとしながらも、言葉と音楽の関係性に執拗にこだわるあまり、思うように筆が進まず、完成させることができなかった。

『ペレアスとメリザンド』の原作者はメーテルリンクである。ブッフ=パリジャン劇場で行われたこの戯曲の初演(1893年5月)を客席で観ていたドビュッシーは、3ヶ月後、メーテルリンクと会い、オペラ化の許可をもらう。早速、彼は第4幕第4場の愛の対話から作曲に着手した。第1稿が上がったのは1895年の夏である。ただ、それから世に出るまで7年間を要している。いくら有名作曲家とはいえ、初のオペラ作品であり、当時にしては前衛的な作風であったため、理解してくれる劇場がなかなか見つからなかったのである。

コンサート形式での上演、室内楽の形での上演を持ちかけられたこともあったが、ドビュッシーはあくまでも完璧な形での上演を望み、妥協案は全て退けた。最終的にこの作品を受け容れたのは、オペラ=コミック座である。初演は1902年4月30日。メリザンド役にメーテルリンクの愛人ジョルジェット・ルブランではなく、メアリー・ガーデンを起用したために、メーテルリンク側から様々な妨害を受けたというエピソードも残っている。

音楽が香気となって聴き手を包み込むような、静かで美しいオペラである。声を張り上げる箇所もないわけではないが、全ての音楽が劇の進行に寄り沿い、登場人物たちの内的必然とマッチしているため、通常のオペラにありがちな過剰さをほとんど感じさせない。

「私は、きわめて自然発生的に、かなり珍しいと思われる、表現媒介としての『沈黙』(笑わないでください)の手法を用いようと思っています」

これは1893年に書かれたショーソン宛の手紙である。ここでは、沈黙さえも音楽的効果を上げる役割を持つ。どうも騒がしいオペラには馴染めないという人は、ほとんど例外なくドビュッシーの魔法にかかったに違いない。

一方では、これをオペラと呼んでいいのかという議論もあった。ロマン・ロランによると、ロランと共に『ペレアスとメリザンド』の上演に接したリヒャルト・シュトラウスがこんな風に語っていたという。

「私は何よりも前に音楽家です。音楽が作品の中にある以上は、音楽が主であって欲しい。ほかのものに従属して欲しくないのです。それでは控えめすぎます。詩が音楽より劣るとはいいませんが、真の詩劇ーーシラー、ゲーテ、シェイクスピアはそれ自体で完結していて、音楽を必要としない。音楽があるところでは、音楽がすべてを押し流すべきであり、それは詩に追随するものであってはいけないのです。私はワーグナーの手法を信じています。『トリスタン』をご覧なさい。ドビュッシーの曲は音楽が不十分だと私は思います」

つまり、ドビュッシーの『ペレアスとメリザンド』はメーテルリンクの戯曲の劇伴にすぎない、というのである。歌手に何もかも歌わせないドビュッシーのやり方をロランは高く評価し、大衆もこれを新しいオペラとして受け容れたが、音楽に力がないと感じた人も少なからずいたのである。何しろ「名物的」な見せ場といえば、第3幕第1場の「私の長い髪が」くらいなのだ。

物語は、端的にいえば、『トリスタンとイゾルデ』的な運命の恋、三角関係を描いたものである。アルモンド国の王子ゴローは森の中で見つけたメリザンドを妻にするが、やがてメリザンドはゴローの弟ペレアスと想い合う仲になる。妻に近付かないように、とゴローはペレアスに警告する。しかしそれを無視して、ペレアスとメリザンドは逢い引きし、愛の告白をする。ゴローはペレアスを刺し殺す。最後の場面では、メリザンドがゴローの子を出産した後、危篤状態に陥る。そして、罪を犯したかと詰問するゴローに対して、罪は犯していないと答えて息を引き取る。

メリザンドとは何者なのか、最後まで分からずじまいである。メリザンドは水の精だ、という解釈をしばしば目にするが、それがこの物語を「神秘」として消化する上で、最も無難な設定だろう。大切なものを必ず泉で失う(冠、指輪、ペレアス)のも象徴的である。アルケル王は「まるで陽光のさす美しい庭でじっと不幸を待ち受ける者のようだ」とメリザンドのことを表現しているが、卓見である。メリザンドには幸福になることができない。彼女は幸福であるだけでは足りないのだ。彼女にとって、ペレアスとの恋にはゴローの存在が不可欠なのである。ただ抑圧や喪失というハンデの中でのみ生を燃え上がらせる女なのだ。彼女がわざと不幸を招いているのか、わざとではないのか、そこも判然としない。わざとでなければ余計手に負えない。メリザンドを愛してしまったゴローやペレアスが幸福になれるわけがないのである。

初めて『ペレアスとメリザンド』を聴いた時は、なんてつまらない「雰囲気オペラ」なんだろうと失望したものである。その時の指揮者が誰だったかも忘れてしまった。聴き方が変わった、というか、聞こえ方が変わったのは、ロジェ・デゾルミエール指揮による1941年盤に接してからである。音符のひとつひとつを慈しみながらも、感情を押し出さず、品格を保っている。幻想的なムードを醸しながらも、響きは明瞭でシンプルな輪郭を持っている。こういう香気あふれる演奏を知ってしまうと、ほかの録音に接した時、無駄な感情の動きが多すぎるように聞こえてしまうから困りものだ。これに太刀打ちできるのは、デジレ=エミール・アンゲルブレシュト指揮による1962年盤くらいか。私はこれまでにデゾルミエール盤を何百回聴いてきたか分からないが、間違いなくこれからも聴き続けるだろう。占領下のパリで、フランス人歌手を揃えて、ここまで素晴らしい録音を完成させたことに敬意を表したい。

初めて『ペレアスとメリザンド』を聴いた時は、なんてつまらない「雰囲気オペラ」なんだろうと失望したものである。その時の指揮者が誰だったかも忘れてしまった。聴き方が変わった、というか、聞こえ方が変わったのは、ロジェ・デゾルミエール指揮による1941年盤に接してからである。音符のひとつひとつを慈しみながらも、感情を押し出さず、品格を保っている。幻想的なムードを醸しながらも、響きは明瞭でシンプルな輪郭を持っている。こういう香気あふれる演奏を知ってしまうと、ほかの録音に接した時、無駄な感情の動きが多すぎるように聞こえてしまうから困りものだ。これに太刀打ちできるのは、デジレ=エミール・アンゲルブレシュト指揮による1962年盤くらいか。私はこれまでにデゾルミエール盤を何百回聴いてきたか分からないが、間違いなくこれからも聴き続けるだろう。占領下のパリで、フランス人歌手を揃えて、ここまで素晴らしい録音を完成させたことに敬意を表したい。

映像版には「これさえ観ておけば......」といえるものがない。ピエール・ブーレーズが指揮したカーディフ・ニューシアターでの上演(1992年)が映像で残されているのが、せめてもの救いだ。ただ、ブーレーズにしては細部の詰めが甘いし、歌手やオーケストラの表現もやや繊細さを欠いている。ブーレーズがコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団を指揮した時の録音(1970年)には到底及ばない。

【関連サイト】

『ペレアスとメリザンド』(CD)

これはクロード・ドビュッシーのオペラ『ペレアスとメリザンド』を評したポール・デュカの言葉である。オペラというと、題材がドラマティックで、歌手たちが競うように声を張り上げて歌っているイメージを持つ人もいるだろう。しかし、それはドビュッシーが求める理想のオペラではなかった。

過剰な表現や不自然なほどの歌いすぎを忌避していたこの作曲家は、ワーグナーを否定し(元々はワーグナーの支持者だった)、大袈裟なものを排除し、音楽と詩の密接な結びつきを極限まで追求しようとした。その結果、フランス語の響きを活かし、なおかつ原作の神秘的な雰囲気を壊さないよう細部のニュアンスまで調整された、朗唱の劇音楽が仕上がったのである。『ペレアスとメリザンド』以降、彼は2作目のオペラを作曲しようとしながらも、言葉と音楽の関係性に執拗にこだわるあまり、思うように筆が進まず、完成させることができなかった。

『ペレアスとメリザンド』の原作者はメーテルリンクである。ブッフ=パリジャン劇場で行われたこの戯曲の初演(1893年5月)を客席で観ていたドビュッシーは、3ヶ月後、メーテルリンクと会い、オペラ化の許可をもらう。早速、彼は第4幕第4場の愛の対話から作曲に着手した。第1稿が上がったのは1895年の夏である。ただ、それから世に出るまで7年間を要している。いくら有名作曲家とはいえ、初のオペラ作品であり、当時にしては前衛的な作風であったため、理解してくれる劇場がなかなか見つからなかったのである。

コンサート形式での上演、室内楽の形での上演を持ちかけられたこともあったが、ドビュッシーはあくまでも完璧な形での上演を望み、妥協案は全て退けた。最終的にこの作品を受け容れたのは、オペラ=コミック座である。初演は1902年4月30日。メリザンド役にメーテルリンクの愛人ジョルジェット・ルブランではなく、メアリー・ガーデンを起用したために、メーテルリンク側から様々な妨害を受けたというエピソードも残っている。

音楽が香気となって聴き手を包み込むような、静かで美しいオペラである。声を張り上げる箇所もないわけではないが、全ての音楽が劇の進行に寄り沿い、登場人物たちの内的必然とマッチしているため、通常のオペラにありがちな過剰さをほとんど感じさせない。

「私は、きわめて自然発生的に、かなり珍しいと思われる、表現媒介としての『沈黙』(笑わないでください)の手法を用いようと思っています」

これは1893年に書かれたショーソン宛の手紙である。ここでは、沈黙さえも音楽的効果を上げる役割を持つ。どうも騒がしいオペラには馴染めないという人は、ほとんど例外なくドビュッシーの魔法にかかったに違いない。

一方では、これをオペラと呼んでいいのかという議論もあった。ロマン・ロランによると、ロランと共に『ペレアスとメリザンド』の上演に接したリヒャルト・シュトラウスがこんな風に語っていたという。

「私は何よりも前に音楽家です。音楽が作品の中にある以上は、音楽が主であって欲しい。ほかのものに従属して欲しくないのです。それでは控えめすぎます。詩が音楽より劣るとはいいませんが、真の詩劇ーーシラー、ゲーテ、シェイクスピアはそれ自体で完結していて、音楽を必要としない。音楽があるところでは、音楽がすべてを押し流すべきであり、それは詩に追随するものであってはいけないのです。私はワーグナーの手法を信じています。『トリスタン』をご覧なさい。ドビュッシーの曲は音楽が不十分だと私は思います」

つまり、ドビュッシーの『ペレアスとメリザンド』はメーテルリンクの戯曲の劇伴にすぎない、というのである。歌手に何もかも歌わせないドビュッシーのやり方をロランは高く評価し、大衆もこれを新しいオペラとして受け容れたが、音楽に力がないと感じた人も少なからずいたのである。何しろ「名物的」な見せ場といえば、第3幕第1場の「私の長い髪が」くらいなのだ。

物語は、端的にいえば、『トリスタンとイゾルデ』的な運命の恋、三角関係を描いたものである。アルモンド国の王子ゴローは森の中で見つけたメリザンドを妻にするが、やがてメリザンドはゴローの弟ペレアスと想い合う仲になる。妻に近付かないように、とゴローはペレアスに警告する。しかしそれを無視して、ペレアスとメリザンドは逢い引きし、愛の告白をする。ゴローはペレアスを刺し殺す。最後の場面では、メリザンドがゴローの子を出産した後、危篤状態に陥る。そして、罪を犯したかと詰問するゴローに対して、罪は犯していないと答えて息を引き取る。

メリザンドとは何者なのか、最後まで分からずじまいである。メリザンドは水の精だ、という解釈をしばしば目にするが、それがこの物語を「神秘」として消化する上で、最も無難な設定だろう。大切なものを必ず泉で失う(冠、指輪、ペレアス)のも象徴的である。アルケル王は「まるで陽光のさす美しい庭でじっと不幸を待ち受ける者のようだ」とメリザンドのことを表現しているが、卓見である。メリザンドには幸福になることができない。彼女は幸福であるだけでは足りないのだ。彼女にとって、ペレアスとの恋にはゴローの存在が不可欠なのである。ただ抑圧や喪失というハンデの中でのみ生を燃え上がらせる女なのだ。彼女がわざと不幸を招いているのか、わざとではないのか、そこも判然としない。わざとでなければ余計手に負えない。メリザンドを愛してしまったゴローやペレアスが幸福になれるわけがないのである。

映像版には「これさえ観ておけば......」といえるものがない。ピエール・ブーレーズが指揮したカーディフ・ニューシアターでの上演(1992年)が映像で残されているのが、せめてもの救いだ。ただ、ブーレーズにしては細部の詰めが甘いし、歌手やオーケストラの表現もやや繊細さを欠いている。ブーレーズがコヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団を指揮した時の録音(1970年)には到底及ばない。

(阿部十三)

【関連サイト】

『ペレアスとメリザンド』(CD)

クロード・ドビュッシー

[1862.8.22-1918.3.25]

歌劇『ペレアスとメリザンド』

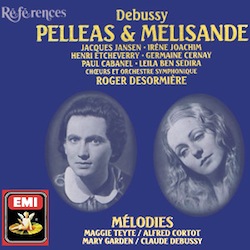

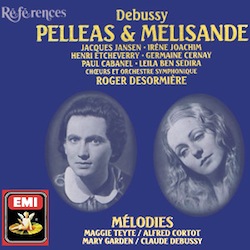

【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)

ジャック・ジャンセン、イレーヌ・ヨアヒム、アンリ=ベルトラン・エチュヴェリー ほか

ロジェ・デゾルミエール指揮

交響楽団

録音:1941年4月〜5月

ニール・アーチャー、アリスン・ハーグレイ、ドナルド・マクスウェル ほか

ピエール・ブーレーズ指揮

ウェールズ・ナショナル・オペラ管弦楽団

収録:1992年3月(ライヴ)

[1862.8.22-1918.3.25]

歌劇『ペレアスとメリザンド』

【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)

ジャック・ジャンセン、イレーヌ・ヨアヒム、アンリ=ベルトラン・エチュヴェリー ほか

ロジェ・デゾルミエール指揮

交響楽団

録音:1941年4月〜5月

ニール・アーチャー、アリスン・ハーグレイ、ドナルド・マクスウェル ほか

ピエール・ブーレーズ指揮

ウェールズ・ナショナル・オペラ管弦楽団

収録:1992年3月(ライヴ)

月別インデックス

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- March 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- May 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [2]

- August 2019 [1]

- June 2019 [1]

- April 2019 [1]

- March 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [2]

- February 2018 [1]

- December 2017 [5]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [2]

- April 2017 [2]

- February 2017 [1]

- January 2017 [2]

- November 2016 [2]

- September 2016 [2]

- August 2016 [2]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- February 2016 [2]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- November 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [2]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- February 2015 [2]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [2]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [2]

- July 2014 [1]

- June 2014 [2]

- May 2014 [2]

- April 2014 [1]

- March 2014 [2]

- February 2014 [2]

- January 2014 [2]

- December 2013 [1]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- September 2013 [1]

- August 2013 [2]

- July 2013 [2]

- June 2013 [2]

- May 2013 [2]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [2]

- December 2012 [2]

- November 2012 [1]

- October 2012 [2]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- July 2012 [3]

- June 2012 [1]

- May 2012 [2]

- April 2012 [2]

- March 2012 [2]

- February 2012 [3]

- January 2012 [2]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [3]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [4]

- May 2011 [4]

- April 2011 [5]

- March 2011 [5]

- February 2011 [4]