ヴェルディ 歌劇『ラ・トラヴィアータ』

2014.11.24

道を踏み外した女

『椿姫』のタイトルで親しまれているオペラの原題は「La Traviata」である。意味は「道を踏み外した女、淪落の女」。アレクサンドル・デュマ・フィスの『椿姫』がベースになっているので、「椿姫」と訳されても仕方ないのだが、紛らわしさを生んでいるのも事実である。小説ないし戯曲では主人公の名前がマルグリット・ゴーティエなのに、オペラではすみれを連想させるヴィオレッタ・ヴァレリーに変わっているため、『椿姫』に登場するすみれのような名前を持つヒロイン、という風にややこしくなってしまうのだ。なので、私としては、このオペラのタイトル表記を『ラ・トラヴィアータ』としておきたい。

『椿姫』のタイトルで親しまれているオペラの原題は「La Traviata」である。意味は「道を踏み外した女、淪落の女」。アレクサンドル・デュマ・フィスの『椿姫』がベースになっているので、「椿姫」と訳されても仕方ないのだが、紛らわしさを生んでいるのも事実である。小説ないし戯曲では主人公の名前がマルグリット・ゴーティエなのに、オペラではすみれを連想させるヴィオレッタ・ヴァレリーに変わっているため、『椿姫』に登場するすみれのような名前を持つヒロイン、という風にややこしくなってしまうのだ。なので、私としては、このオペラのタイトル表記を『ラ・トラヴィアータ』としておきたい。

初演は1853年3月6日、ヴェネチアのフェニーチェ劇場で行われ、失敗に終わった。ジュゼッペ・ヴェルディは当時の手紙にこのように書いている。

「『ラ・トラヴィアータ』は失敗でした。僕が悪いのか、それとも歌手が悪いのか? 時が経てばはっきりすることでしょう」

少なくとも作曲者は悪くなかったということは、時の流れが証明した。今、『ラ・トラヴィアータ』を失敗作とみなす人はいない。

デュマ・フィスの『椿姫』のモデルは、アルフォンシーヌ・プレシ、またの名をマリー・デュプレシという高級娼婦である。美貌と知性と気品を兼ね備えた女性として知られ、一時はフランツ・リストとも浮き名を流したが、若くして肺を患い、1847年に23歳で亡くなった。

その20年後の1867年、デュマ・フィスが戯曲全集の序文に書いたところによると、マリー・デュプレシ本人は「椿姫」と呼ばれていなかったらしい。これはあくまでもフィクション内の人物、マルグリット・ゴーティエのあだ名である。なぜ椿なのか。マルグリットが1ヶ月のうち25日間は白い椿、5日間は赤い椿を身につけていたからである。

「彼女(マリー・デュプレシ)はまた、その生涯に一度も椿姫と呼ばれたことがない。私がマルグリットにつけ加えたこのあだ名は、まぎれもなく、私が考え出したものなのである。ところが彼女の死後わずか1年でこの小説を発表したために、マリー・デュプレシにも椿姫という名が冠せられることになってしまった」

ここで混乱を避けるために、改めて名前の変遷を整理しておくと、「マリー・デュプレシ(実在の人物)」→「マルグリット・ゴーティエ(小説ないし戯曲『椿姫』の主人公)」→「ヴィオレッタ・ヴァレリー(オペラ『ラ・トラヴィアータ』の主人公)」ということになる。

哀切な旋律が胸にしみる前奏曲が演奏された後、第1幕が始まる。舞台はヴィオレッタの邸宅のサロン。パーティーに招待された人々が談笑していると、そこへ若きアルフレードが現れる。ヴィオレッタに想いを寄せるアルフレードのリードで「乾杯の歌」が歌われた後、彼はヴィオレッタに愛を告白する。ヴィオレッタは一笑に付すが、アルフレードのことが気になって仕方ない。彼女の想いは揺れに揺れ、「ああ、そは彼の人か」「花から花へ」が歌われる。

第2幕では、ヴィオレッタとアルフレードがパリ郊外の家で同棲している。ただ、出費がかさみ、生計は苦しくなりつつある。ヴィオレッタが家財を売ったことを知ったアルフレードは、それを取り戻すために、ヴィオレッタに黙ってパリへ行く。その間に、アルフレードの父ジェルモンが来訪。ヴィオレッタに息子と別れてほしいと懇願する。息子が娼婦と暮らしていると、娘の結婚に差し障りがあるというのだ。ヴィオレッタは涙ながらに承服し、愛の巣を去る。そこへアルフレードが帰って来て、ヴィオレッタが去ったことを知り、絶望する。ジェルモンは息子を宥め、説得しようとするが(「プロヴァンスの海と陸」)、アルフレードの耳には届かない。彼はヴィオレッタの友人フローラの邸宅に向かう。まもなくヴィオレッタが男爵とやって来る。憤慨するアルフレード。彼は男爵を相手にギャンブルを行い、大勝して得た金をヴィオレッタの足元に投げつける。ヴィオレッタは失神し、アルフレードは自責の念に苛まれる。

悲しい結末をほのめかす前奏曲の後、みすぼらしい寝室を舞台に、第3幕が始まる。ヴィオレッタの死期は近い。彼女はジェルモンからの手紙を読み、「今はみんな終わってしまったのだわ!」と悲痛な心の内を漏らす(「過ぎし日よ、さようなら」)。と、まもなくアルフレードが現れ、再会を果たす。「パリを離れて、一緒に暮らそう」と言うアルフレード。しかし、幸せな時間は続くことなく、ヴィオレッタは息絶える。

名旋律がたっぷり盛り込まれたオペラで、「乾杯の歌」「ああ、そは彼の人か」「花から花へ」「プロヴァンスの海と陸」「過ぎし日よ、さようなら」など有名なアリアがちりばめられている。登場人物たちのさまざまな心理が交錯する第2幕のフィナーレも聴きどころだ。

父ジェルモンは、善人のエゴをむき出しにして、2人に恋を諦めさせ、結果的に凶事を招くキャラクターだが、こうした人物設定や話の展開の仕方は、どことなく因習が深く根付いている日本の悲恋モノを思わせる。戦前の日本映画にありがちなパターンだ。だからこそ、日本でも人気があるのかもしれない。

『ラ・トラヴィアータ』といえば、まずはマリア・カラスである。カラスの音源はいくつかあるが、私が聴いているのは1953年のセッション録音と1955年のスカラ座ライヴ音源。前者は絶妙にコントロールされたカラスの美声と表現力(男声陣はやや魅力に欠ける)、後者はライヴならではの気迫、熱気を味わえる(音質は良くない)。

『ラ・トラヴィアータ』といえば、まずはマリア・カラスである。カラスの音源はいくつかあるが、私が聴いているのは1953年のセッション録音と1955年のスカラ座ライヴ音源。前者は絶妙にコントロールされたカラスの美声と表現力(男声陣はやや魅力に欠ける)、後者はライヴならではの気迫、熱気を味わえる(音質は良くない)。

むろん、カラスばかりでなく、アンナ・モッフォやイレアナ・コトルバシュが歌ったものも素晴らしい。1960年のセッション録音を聴くと、モッフォこそ真の「ラ・トラヴィアータ」なのではないかと絶賛したくなる。声のコンディションは申し分ないし、第3幕の演技(声の表現力)も熟れている。フェルナンド・プレヴィターリの指揮はやや緩めだが、ストレスのない演奏で、飽きがこない。ただし、モッフォの場合、何しろその容姿が美しいので、1968年に撮られた映像作品も観ておきたいところだ。コトルバシュの方は、1976年にカルロス・クライバーが指揮したものが有名。クライバーらしい鮮烈な響きがなんとも爽快だ。濃厚さは感じられないが、その分、イタオペにそこまで馴染めないという人には好まれる録音ではないかと思う。

【関連サイト】

giuseppeverdi.it

初演は1853年3月6日、ヴェネチアのフェニーチェ劇場で行われ、失敗に終わった。ジュゼッペ・ヴェルディは当時の手紙にこのように書いている。

「『ラ・トラヴィアータ』は失敗でした。僕が悪いのか、それとも歌手が悪いのか? 時が経てばはっきりすることでしょう」

少なくとも作曲者は悪くなかったということは、時の流れが証明した。今、『ラ・トラヴィアータ』を失敗作とみなす人はいない。

デュマ・フィスの『椿姫』のモデルは、アルフォンシーヌ・プレシ、またの名をマリー・デュプレシという高級娼婦である。美貌と知性と気品を兼ね備えた女性として知られ、一時はフランツ・リストとも浮き名を流したが、若くして肺を患い、1847年に23歳で亡くなった。

その20年後の1867年、デュマ・フィスが戯曲全集の序文に書いたところによると、マリー・デュプレシ本人は「椿姫」と呼ばれていなかったらしい。これはあくまでもフィクション内の人物、マルグリット・ゴーティエのあだ名である。なぜ椿なのか。マルグリットが1ヶ月のうち25日間は白い椿、5日間は赤い椿を身につけていたからである。

「彼女(マリー・デュプレシ)はまた、その生涯に一度も椿姫と呼ばれたことがない。私がマルグリットにつけ加えたこのあだ名は、まぎれもなく、私が考え出したものなのである。ところが彼女の死後わずか1年でこの小説を発表したために、マリー・デュプレシにも椿姫という名が冠せられることになってしまった」

ここで混乱を避けるために、改めて名前の変遷を整理しておくと、「マリー・デュプレシ(実在の人物)」→「マルグリット・ゴーティエ(小説ないし戯曲『椿姫』の主人公)」→「ヴィオレッタ・ヴァレリー(オペラ『ラ・トラヴィアータ』の主人公)」ということになる。

哀切な旋律が胸にしみる前奏曲が演奏された後、第1幕が始まる。舞台はヴィオレッタの邸宅のサロン。パーティーに招待された人々が談笑していると、そこへ若きアルフレードが現れる。ヴィオレッタに想いを寄せるアルフレードのリードで「乾杯の歌」が歌われた後、彼はヴィオレッタに愛を告白する。ヴィオレッタは一笑に付すが、アルフレードのことが気になって仕方ない。彼女の想いは揺れに揺れ、「ああ、そは彼の人か」「花から花へ」が歌われる。

第2幕では、ヴィオレッタとアルフレードがパリ郊外の家で同棲している。ただ、出費がかさみ、生計は苦しくなりつつある。ヴィオレッタが家財を売ったことを知ったアルフレードは、それを取り戻すために、ヴィオレッタに黙ってパリへ行く。その間に、アルフレードの父ジェルモンが来訪。ヴィオレッタに息子と別れてほしいと懇願する。息子が娼婦と暮らしていると、娘の結婚に差し障りがあるというのだ。ヴィオレッタは涙ながらに承服し、愛の巣を去る。そこへアルフレードが帰って来て、ヴィオレッタが去ったことを知り、絶望する。ジェルモンは息子を宥め、説得しようとするが(「プロヴァンスの海と陸」)、アルフレードの耳には届かない。彼はヴィオレッタの友人フローラの邸宅に向かう。まもなくヴィオレッタが男爵とやって来る。憤慨するアルフレード。彼は男爵を相手にギャンブルを行い、大勝して得た金をヴィオレッタの足元に投げつける。ヴィオレッタは失神し、アルフレードは自責の念に苛まれる。

悲しい結末をほのめかす前奏曲の後、みすぼらしい寝室を舞台に、第3幕が始まる。ヴィオレッタの死期は近い。彼女はジェルモンからの手紙を読み、「今はみんな終わってしまったのだわ!」と悲痛な心の内を漏らす(「過ぎし日よ、さようなら」)。と、まもなくアルフレードが現れ、再会を果たす。「パリを離れて、一緒に暮らそう」と言うアルフレード。しかし、幸せな時間は続くことなく、ヴィオレッタは息絶える。

名旋律がたっぷり盛り込まれたオペラで、「乾杯の歌」「ああ、そは彼の人か」「花から花へ」「プロヴァンスの海と陸」「過ぎし日よ、さようなら」など有名なアリアがちりばめられている。登場人物たちのさまざまな心理が交錯する第2幕のフィナーレも聴きどころだ。

父ジェルモンは、善人のエゴをむき出しにして、2人に恋を諦めさせ、結果的に凶事を招くキャラクターだが、こうした人物設定や話の展開の仕方は、どことなく因習が深く根付いている日本の悲恋モノを思わせる。戦前の日本映画にありがちなパターンだ。だからこそ、日本でも人気があるのかもしれない。

むろん、カラスばかりでなく、アンナ・モッフォやイレアナ・コトルバシュが歌ったものも素晴らしい。1960年のセッション録音を聴くと、モッフォこそ真の「ラ・トラヴィアータ」なのではないかと絶賛したくなる。声のコンディションは申し分ないし、第3幕の演技(声の表現力)も熟れている。フェルナンド・プレヴィターリの指揮はやや緩めだが、ストレスのない演奏で、飽きがこない。ただし、モッフォの場合、何しろその容姿が美しいので、1968年に撮られた映像作品も観ておきたいところだ。コトルバシュの方は、1976年にカルロス・クライバーが指揮したものが有名。クライバーらしい鮮烈な響きがなんとも爽快だ。濃厚さは感じられないが、その分、イタオペにそこまで馴染めないという人には好まれる録音ではないかと思う。

(阿部十三)

【関連サイト】

giuseppeverdi.it

ジュゼッペ・ヴェルディ

[1813.10.10-1901.1.27]

歌劇『ラ・トラヴィアータ』

【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)

マリア・カラス、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、

エットーレ・バスティアニーニ

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮

ミラノ・スカラ座管弦楽団&合唱団

録音:1955年(ライヴ)

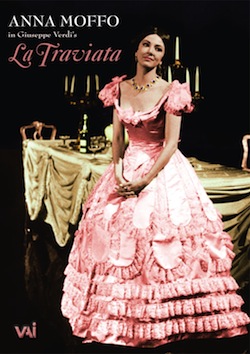

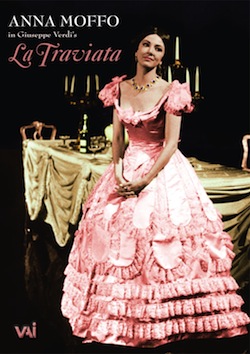

アンナ・モッフォ、フランコ・ボニゾッリ

ジーノ・ベッキ

ジュゼッペ・パターネ指揮

ローマ歌劇場管弦楽団&合唱団

収録:1968年

[1813.10.10-1901.1.27]

歌劇『ラ・トラヴィアータ』

【お薦めディスク】(掲載ジャケット:上から)

マリア・カラス、ジュゼッペ・ディ・ステファノ、

エットーレ・バスティアニーニ

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮

ミラノ・スカラ座管弦楽団&合唱団

録音:1955年(ライヴ)

アンナ・モッフォ、フランコ・ボニゾッリ

ジーノ・ベッキ

ジュゼッペ・パターネ指揮

ローマ歌劇場管弦楽団&合唱団

収録:1968年

月別インデックス

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- March 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- May 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [2]

- August 2019 [1]

- June 2019 [1]

- April 2019 [1]

- March 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [2]

- February 2018 [1]

- December 2017 [5]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [2]

- April 2017 [2]

- February 2017 [1]

- January 2017 [2]

- November 2016 [2]

- September 2016 [2]

- August 2016 [2]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- February 2016 [2]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- November 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [2]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- February 2015 [2]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [2]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [2]

- July 2014 [1]

- June 2014 [2]

- May 2014 [2]

- April 2014 [1]

- March 2014 [2]

- February 2014 [2]

- January 2014 [2]

- December 2013 [1]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- September 2013 [1]

- August 2013 [2]

- July 2013 [2]

- June 2013 [2]

- May 2013 [2]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [2]

- December 2012 [2]

- November 2012 [1]

- October 2012 [2]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- July 2012 [3]

- June 2012 [1]

- May 2012 [2]

- April 2012 [2]

- March 2012 [2]

- February 2012 [3]

- January 2012 [2]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [3]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [4]

- May 2011 [4]

- April 2011 [5]

- March 2011 [5]

- February 2011 [4]