ブラームス 交響曲第4番

2025.02.08

時代に流されない信念

ワーグナーの影響力が広範に及び、新たな音楽の在り方が提示されていた時代に、当時50代前半だったブラームスはその潮流に背を向け、己が信じてきた世界を深く見つめていた。かつて大指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラーが書いていたように、ブラームスは「ある特定の方向に向かう現代のコンサート聴衆のためだけでなく、人間すべてのためのもの」を目指し、「行為の真の巨人として世界全体に、自己の時代に対抗していた」のかもしれない。ブラームスが時代に波に乗り、ワーグナーに追随しても良い曲は書けなかっただろう。当時はそんな彼に対し、「時代遅れ」と評するものもあったが、それはその時代の一部の人の価値観の表明にすぎず、21世紀の今となっては、新しいも古いもないのである。

第1楽章冒頭の主題が切なく、わびしげで、暗いトーンであることから、交響曲第4番を聴いて何をイメージするかと言われたら、多くの人は哀愁や諦観といったものを思い浮かべるだろう。しかし哀愁や諦観の心境でこの作品は書けない。特に最終楽章はバロック期のパッサカリアを用いており、J.S.バッハのカンタータをもとに、壮大な変奏を紡いでいる。また、そのためにバロック期の作品をかなり調べていたことも知られている。「同時代の人間がどう言おうとかまわない。どんなに時代が変わろうと良いものは良いのだ」という強い信念がなければ、このような音楽は作り出せなかっただろう。

第1楽章はアレグロ・ノン・トロッポ、ロ短調。ソナタ形式。序奏も動機もなく1小節目から第1主題が弱音で演奏される。この哀切な主題が繰り返された後、リズムが引き締まり、のびやかな第2主題が現れる。この辺はエキゾチックな舞曲のような味わいがある。やがて弦や木管の穏やかなフレーズが支配的になり、一時的に熱気を帯びつつも、すぐに静かになる。展開部は第1主題で始まり、様々な形に変形され、強弱をつけながら進行する。再現部も第1主題で始まり、型通りに進むかと思いきや、燃え立つようにクライマックスを形成し、カタストロフィックな響きで締められる。

第2楽章はアンダンテ・モデラート、ホ長調。展開部のないソナタ形式。冒頭でホルンと木管が奏でる動機はフリギア旋法で、古びた色合いをたたえている。その動機に基づく第1主題が木管によって優しく奏でられ、冒頭の動機を挟んで発展し、3連音の印象的な音型で区切りをつける。その後、甘美な第2主題を経て、再現部へ。第1主題をヴィオラ、ホルンの順で奏でるが、急に熱気を帯び、3連音の音型が再び鳴り響く。第2主題も回帰して美しい広がりをみせるが、結尾に入ると第1主題が翳りのある響きで断片的に現れ、最後にホルンが冒頭の動機を奏でて静かに終わる。

第3楽章はアレグロ・ジョコーソ、ハ長調。ソナタ形式。ブラームスにしては珍しくスケルツォ風の楽章である。まず華やかな第1主題で強音で示され、複数の動機を挿んで進み、軽やかな第2主題がヴァイオリンによって奏でられる。その後、第1主題が炸裂して展開部へ。展開部では第1主題を様々な形で示し、落ち着いたところで突然再現部へ。コーダでは第1主題を執拗に連射し、力技で猛進する。ティンパニの打音も激しく高潮し、力強い響きに満ちている。プログレバンドのイエスが「キャンズ・アンド・ブラームス」でアレンジしたことでも知られている。

第4楽章はアレグロ・エネルジーコ・エ・パッショナート、ホ短調。パッサカリア(シャコンヌ)。まず主題が示されるが、これはバッハのカンタータ第150番のシャコンヌのバス部分をもとにしている。ブラームスらしい凝った変奏が続いた後、第12変奏でフルートが新たな旋律を奏で、どこか切なく鄙びた雰囲気が醸される。情熱的な第24変奏と第25変奏、第1楽章の第1主題とシャコンヌ主題をかみ合わせた第29変奏、カノンを用いた第30変奏等を経てコーダへ移行。シャコンヌ主題を再現し、トロンボーンがその主題を崩して咆哮した後、下行するようにして力強く全曲を閉じる。

ブラームスに好意的だった批評家エドゥアルト・ハンスリックが指摘しているように、第1楽章がホ短調で書かれたことは当時珍しく、新鮮に響いたものと推察される。また、3度進行を用いた第1楽章の第1主題も、下行音階がもたらす影が濃く、上行するたびに下行しているような、這いあがろうとするたびに落ちていくような印象があり、耳に残る。この作品を高く評価していたシェーンベルクは、晩年の作品『4つの厳粛な歌』の「ああ死よ、お前を思い出すのはなんとつらいことか」との類似性に注目しているが、ブラームスは第4番を書いた時点でも、死やそれに類するものをイメージしながら書いていたのかもしれない。

録音では、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、ベルリン・フィルの演奏(1948年10月24日録音)が壮絶である。苦悩と哀しみ、情熱と諦めを表現し尽くした名演と言っても過言ではない。テンポの動かし方は大胆なだけでなく説得力があり、熱演ではあるが、これは力づくで成立する音楽ではない。魂に訴える誠心誠意の演奏とはこういうものを言うのだろう。同じ指揮者とオケの組み合わせによるリハーサル映像も残っているが、人と音楽とが一体化するドキュメントを見ているようで、感動的だった。

(阿部十三)

【関連サイト】

ヨハネス・ブラームス

[1833.5.7-1897.4.3]

交響曲第4番 ホ短調 作品98

【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)

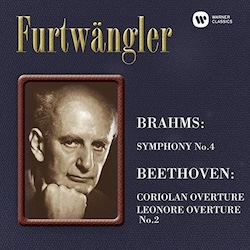

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

録音:1948年10月24日(ライブ)

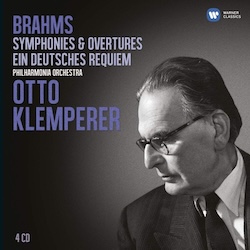

オットー・クレンペラー指揮

フィルハーモニア管弦楽団

録音:1956〜57年

[1833.5.7-1897.4.3]

交響曲第4番 ホ短調 作品98

【お薦めの録音】(掲載ジャケット:上から)

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

録音:1948年10月24日(ライブ)

オットー・クレンペラー指揮

フィルハーモニア管弦楽団

録音:1956〜57年

月別インデックス

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- March 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- May 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [2]

- August 2019 [1]

- June 2019 [1]

- April 2019 [1]

- March 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [2]

- February 2018 [1]

- December 2017 [5]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [2]

- April 2017 [2]

- February 2017 [1]

- January 2017 [2]

- November 2016 [2]

- September 2016 [2]

- August 2016 [2]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- February 2016 [2]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- November 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [2]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- February 2015 [2]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [2]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [2]

- July 2014 [1]

- June 2014 [2]

- May 2014 [2]

- April 2014 [1]

- March 2014 [2]

- February 2014 [2]

- January 2014 [2]

- December 2013 [1]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- September 2013 [1]

- August 2013 [2]

- July 2013 [2]

- June 2013 [2]

- May 2013 [2]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [2]

- December 2012 [2]

- November 2012 [1]

- October 2012 [2]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- July 2012 [3]

- June 2012 [1]

- May 2012 [2]

- April 2012 [2]

- March 2012 [2]

- February 2012 [3]

- January 2012 [2]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [3]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [4]

- May 2011 [4]

- April 2011 [5]

- March 2011 [5]

- February 2011 [4]