ピエール・モントゥー 〜世界の音楽は彼の手に〜

2015.07.22

レパートリーの広さ

ピエール・モントゥーについて書かれた文章を読むと、ロシア音楽が得意とか、ドイツ音楽が得意とか、母国フランスの音楽が最も得意とか、いろいろなことが書かれている。そこでいつも思う、「果たしてこの人に得意でない作品があったのだろうか」と。実際のところ、レパートリーが広かったことは、遺された音源が証明している。バッハからメシアンまで、時代にも国籍にもそれほど偏りがない。

ピエール・モントゥーについて書かれた文章を読むと、ロシア音楽が得意とか、ドイツ音楽が得意とか、母国フランスの音楽が最も得意とか、いろいろなことが書かれている。そこでいつも思う、「果たしてこの人に得意でない作品があったのだろうか」と。実際のところ、レパートリーが広かったことは、遺された音源が証明している。バッハからメシアンまで、時代にも国籍にもそれほど偏りがない。

のみならず、小細工やこけおどし抜きに、純粋に作品の魅力を引き出した名演が非常に多い。その録音を聴いて、お門違いの演奏だと感じたことは一度もない。ラヴェルの『ダフニスとクロエ』全曲やストラヴィンスキーの『ペトルーシュカ』『春の祭典』をはじめとする多くの作品の初演を任されたのも、音楽に対する真摯で柔軟な姿勢、すぐれた洞察力、安定した技術を見込まれてのことだろう。

鮮やかに浮き上がる音楽

モントゥーが録音で取り上げなかった作曲家もいる。現代のコンサートには欠かせない3人、ブルックナー、マーラー、ショスタコーヴィチだ。よりによって、という気がしなくもないが、モントゥーは彼らの作品とは距離を置いていたようである。この空白が「死角のない指揮者」としてのインパクトをやや弱めていることは否めない。

もっとも、ある指揮者が厖大なレパートリーを誇るといっても、そういう人の大半は、作品によって自分の芸風や美学に引き寄せて表現している。かたやモントゥーは虚心坦懐にスコアと向き合い、それぞれの世界観に対応しながら指揮をしていた。彼が遺した録音から、同一の癖を見出すことは困難である。モントゥーが指揮棒を振ると、それくらい音楽そのものが素朴かつ鮮やかに(指揮者の存在よりも)浮き上がってくる。多種多様な音の世界を自在に闊歩する彼のことを「音楽のコスモポリタン」と呼んでも、決して誇張にはならないはずだ。

89年の生涯

1875年4月4日、ピエール・モントゥーはパリに生まれた。6歳でヴァイオリンを習い、9歳でパリ音楽院に入学。1896年にヴァイオリンでプルミエ・プリを得て卒業したが、その際プルミエ・プリを得た4人の中には、かのジャック・ティボーもいた。卒業前の1894年にはジェローゾ四重奏団の一員となりヴィオラを担当(1911年まで在籍)。ブラームスと会ったのもこの時期である。ただし、ヴィオラのみに専心するつもりはなく、コンセール・コロンヌの副指揮者・聖歌隊指導者も務めていた。

その後のキャリアは、兵役などもあって入り組んでいるが、1908年から1914年までディエップのカジノ管弦楽団の指揮者を務め、オペラやオペレッタを振っていた。その一方で、コンセール・ベルリオーズなどのオーケストラを創設。さらに、1911年にはセルゲイ・ディアギレフ率いるロシア・バレエ団の指揮者となり、20世紀最大のスキャンダルと言われた『春の祭典』の初演を務めた。1913年5月29日のことである。

第一次世界大戦勃発後、軍役から帰還すると渡米。1917年から1919年までメトロポリタン・オペラ、1919年から1924年までボストン交響楽団、1924年から1934年までアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団で(メンゲルベルクに次ぐ第2指揮者として)指揮をしていた。同時期、パリ交響楽団を創設して幻想交響曲などの録音を発表する傍ら、指揮者養成のためのエコール・モントゥーを設立している。

コンセルトヘボウ管を去った後、1935年に再び渡米。サンフランシスコ交響楽団の常任指揮者に就任し、オーケストラの演奏水準を引き上げた。それまで指揮者としての地位が安定していたとは言いがたいモントゥーにとっては、60歳にして初めて得たポストらしいポストと言える。以降、1952年までサンフランシスコ響にとどまり、その間、1942年にはアメリカ国籍を取得した。

指揮者養成にも力を注ぎ、メイン州ハンコックの自宅に弟子(アンドレ・プレヴィンやネヴィル・マリナー)を集めていた。1950年代は主にボストン響の指揮台に立ち、1961年にロンドン交響楽団の首席指揮者に就任。すでに86歳になっていたが、25年契約が交わされたというから驚きだ。ロンドン響とは相性が良く、多くの録音を行った。1964年7月1日死去。

正規録音の偏り

遺された正規録音の大半は、サンフランシスコ響、ボストン響、ロンドン響を振ったもので、ほかにパリ響、シカゴ響、RCAビクター響、ローマ歌劇場管、パリ・オペラ・コミーク座管、ウィーン・フィル、コンセルトヘボウ管、パリ音楽院管、北ドイツ放送響との録音がある。ロンドン響を指揮した晩年の録音を聴くと、年齢を超越したみずみずしさと精緻さに唖然とさせられるが、ほぼ同時期に北ドイツ放送響と組んだものは、枯淡ともまた違う、豊かな滋味と歌心を感じさせる。どちらもこの指揮者の魅力である。

先にも書いたように、モントゥーのレパートリーは極めて広かったが、セッション録音のラインナップはだいぶ偏っている。例えば、ブラームスの交響曲は第2番のみ。しかも4回録音している。ベルリオーズの幻想交響曲の正規録音は5種類、ストラヴィンスキーの『春の祭典』は4種類。その重複している分の数割が、ブラームスの『ドイツ・レクイエム』やドビュッシーの『ペレアスとメリザンド』(モントゥーは初演に関わった)にあてられていたら、と思うのは私だけではあるまい。

傑作の真の姿を伝える

私がモントゥーのことを好きになったのは、自分の好きな作品が一人の指揮者の手を借りて最上の表現を得た、と感じたときである。その作品は、サンフランシスコ響とのベルリオーズの幻想交響曲(1950年録音)、フランクの交響曲(1952年録音)、ロンドン響とのシベリウスの交響曲第2番(1959年録音)だ。ひとことで言えば、傑作の真の姿を伝える演奏。自身がヴァイオリンとヴィオラの名手だっただけあって、弦楽器の歌わせ方やメリハリのつけ方など、いかにも達者だが、下手な作為を一切感じさせない。今でもこれらを聴くと、最後の一音が鳴り終わるまで、時が経つのを忘れてしまう。

私がモントゥーのことを好きになったのは、自分の好きな作品が一人の指揮者の手を借りて最上の表現を得た、と感じたときである。その作品は、サンフランシスコ響とのベルリオーズの幻想交響曲(1950年録音)、フランクの交響曲(1952年録音)、ロンドン響とのシベリウスの交響曲第2番(1959年録音)だ。ひとことで言えば、傑作の真の姿を伝える演奏。自身がヴァイオリンとヴィオラの名手だっただけあって、弦楽器の歌わせ方やメリハリのつけ方など、いかにも達者だが、下手な作為を一切感じさせない。今でもこれらを聴くと、最後の一音が鳴り終わるまで、時が経つのを忘れてしまう。

モントゥーの写真を見ると、穏やかそうな目、立派な口髭、丸っこい体躯に、どこかほのぼのとした雰囲気が漂っている。しかし、音楽表現はストイックで、造形とアンサンブルには曖昧さがなく、外向的な派手さには興味を示さなかった。かといって、引き締まりすぎているということもなく、適度・適正を重んじ、ここぞというときに思いきりオケを鳴らしたり、深くえぐるように低音をドライヴさせたりする。その音楽の作り方は、いちいち「巧い」と感心させることなく、自然な流動感と張力をもって、聴き手の感性を包囲してゆく。

最も名盤の多い指揮者

50歳を過ぎてからは、コンサート指揮者としての活動がメインで、オペラを振る機会は限られていた。それでもいくつか録音が遺っているのはありがたい。1955年にメトロポリタン歌劇場で指揮したオッフェンバックの『ホフマン物語』のライヴ音源など、胸躍るような演奏で、作品の真価を知らしめる上でもこれは永久に遺しておきたい。同年にパリ・オペラ・コミーク座管を指揮したマスネの『マノン』も気品あふれる名演(こちらはセッション録音)。ヴィクトリア・デ・ロス・アンヘレスの歌唱も胸にしみる。ほかにも、『オルフェオとエウリディーチェ』『椿姫』『ファウスト』を聴くことができる。

さらにこの指揮者の偉大さを伝える名演奏として、最低でも以下の録音は挙げておきたい。サンフランシスコ響によるストラヴィンスキーの『春の祭典』(1945年録音)、ボストン響によるチャイコフスキーの交響曲第4番(1959年録音)、第5番(1958年録音)、ロンドン響によるベートーヴェンの交響曲第4番(1959年録音)、第7番(1961年録音)、第9番「合唱」(1962年録音)、ブラームスの交響曲第2番(1962年録音)、ドヴォルザークの交響曲第7番(1959年録音)、エルガーの「エニグマ変奏曲」(1958年録音)、ドビュッシーの交響的断章『聖セバスティアンの殉教』(1963年録音)、コンセルトヘボウ管によるベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」(1962年録音)、北ドイツ放送響によるモーツァルトの交響曲第35番「ハフナー」(1964年録音)。改めて年齢のことを云々する気はない。高齢であろうとなかろうと、大器でなければ成し得ない演奏だ。

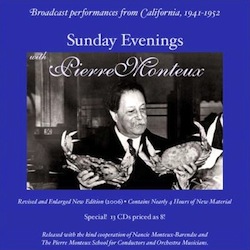

まだまだ聴くべき録音はある。バッハやハイドンがあり、ショーソンやラヴェルやイベールがある。ワーグナーやヒンデミットもある。ユーディ・メニューインとのパガニーニ、ヘンリク・シェリングとのブラームス、レオニード・コーガンとのハチャトゥリアンなど、協奏曲におけるサポートも素晴らしい。数多あるライヴ音源を聴かずにいるのも勿体ない。そこには問答無用の超名演とも言うべきフランクの交響詩『プシュケ』(1954年ライヴ録音)、ブラームスの交響曲第3番(1960年ライヴ録音)がある。サンフランシスコ時代の日曜コンサートの放送録音をたっぷり詰め込んだ音源集もある。私にとって最も名盤の多い指揮者は、モントゥーかもしれない。

彼があるべき姿として考えていた指揮者像とはどんなものだったのか。それは『指揮棒と80年 ピエール・モントゥーの回想』という本に記されている。見出しはずばり、「若い指揮者への20の提言」だ。そこには「決して聴衆のために指揮をしてはいけない」「大袈裟な指揮をしてはいけない。不必要な動作や身振りをするべきではない」といった言葉が並んでいる。これら20項目はモントゥー自身が肝に銘じてきたことだが、今日の若い指揮者に実践されているかどうかは疑問である。

【関連サイト】

Pierre Monteux(CD)

のみならず、小細工やこけおどし抜きに、純粋に作品の魅力を引き出した名演が非常に多い。その録音を聴いて、お門違いの演奏だと感じたことは一度もない。ラヴェルの『ダフニスとクロエ』全曲やストラヴィンスキーの『ペトルーシュカ』『春の祭典』をはじめとする多くの作品の初演を任されたのも、音楽に対する真摯で柔軟な姿勢、すぐれた洞察力、安定した技術を見込まれてのことだろう。

鮮やかに浮き上がる音楽

モントゥーが録音で取り上げなかった作曲家もいる。現代のコンサートには欠かせない3人、ブルックナー、マーラー、ショスタコーヴィチだ。よりによって、という気がしなくもないが、モントゥーは彼らの作品とは距離を置いていたようである。この空白が「死角のない指揮者」としてのインパクトをやや弱めていることは否めない。

もっとも、ある指揮者が厖大なレパートリーを誇るといっても、そういう人の大半は、作品によって自分の芸風や美学に引き寄せて表現している。かたやモントゥーは虚心坦懐にスコアと向き合い、それぞれの世界観に対応しながら指揮をしていた。彼が遺した録音から、同一の癖を見出すことは困難である。モントゥーが指揮棒を振ると、それくらい音楽そのものが素朴かつ鮮やかに(指揮者の存在よりも)浮き上がってくる。多種多様な音の世界を自在に闊歩する彼のことを「音楽のコスモポリタン」と呼んでも、決して誇張にはならないはずだ。

89年の生涯

1875年4月4日、ピエール・モントゥーはパリに生まれた。6歳でヴァイオリンを習い、9歳でパリ音楽院に入学。1896年にヴァイオリンでプルミエ・プリを得て卒業したが、その際プルミエ・プリを得た4人の中には、かのジャック・ティボーもいた。卒業前の1894年にはジェローゾ四重奏団の一員となりヴィオラを担当(1911年まで在籍)。ブラームスと会ったのもこの時期である。ただし、ヴィオラのみに専心するつもりはなく、コンセール・コロンヌの副指揮者・聖歌隊指導者も務めていた。

その後のキャリアは、兵役などもあって入り組んでいるが、1908年から1914年までディエップのカジノ管弦楽団の指揮者を務め、オペラやオペレッタを振っていた。その一方で、コンセール・ベルリオーズなどのオーケストラを創設。さらに、1911年にはセルゲイ・ディアギレフ率いるロシア・バレエ団の指揮者となり、20世紀最大のスキャンダルと言われた『春の祭典』の初演を務めた。1913年5月29日のことである。

第一次世界大戦勃発後、軍役から帰還すると渡米。1917年から1919年までメトロポリタン・オペラ、1919年から1924年までボストン交響楽団、1924年から1934年までアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団で(メンゲルベルクに次ぐ第2指揮者として)指揮をしていた。同時期、パリ交響楽団を創設して幻想交響曲などの録音を発表する傍ら、指揮者養成のためのエコール・モントゥーを設立している。

コンセルトヘボウ管を去った後、1935年に再び渡米。サンフランシスコ交響楽団の常任指揮者に就任し、オーケストラの演奏水準を引き上げた。それまで指揮者としての地位が安定していたとは言いがたいモントゥーにとっては、60歳にして初めて得たポストらしいポストと言える。以降、1952年までサンフランシスコ響にとどまり、その間、1942年にはアメリカ国籍を取得した。

指揮者養成にも力を注ぎ、メイン州ハンコックの自宅に弟子(アンドレ・プレヴィンやネヴィル・マリナー)を集めていた。1950年代は主にボストン響の指揮台に立ち、1961年にロンドン交響楽団の首席指揮者に就任。すでに86歳になっていたが、25年契約が交わされたというから驚きだ。ロンドン響とは相性が良く、多くの録音を行った。1964年7月1日死去。

正規録音の偏り

遺された正規録音の大半は、サンフランシスコ響、ボストン響、ロンドン響を振ったもので、ほかにパリ響、シカゴ響、RCAビクター響、ローマ歌劇場管、パリ・オペラ・コミーク座管、ウィーン・フィル、コンセルトヘボウ管、パリ音楽院管、北ドイツ放送響との録音がある。ロンドン響を指揮した晩年の録音を聴くと、年齢を超越したみずみずしさと精緻さに唖然とさせられるが、ほぼ同時期に北ドイツ放送響と組んだものは、枯淡ともまた違う、豊かな滋味と歌心を感じさせる。どちらもこの指揮者の魅力である。

先にも書いたように、モントゥーのレパートリーは極めて広かったが、セッション録音のラインナップはだいぶ偏っている。例えば、ブラームスの交響曲は第2番のみ。しかも4回録音している。ベルリオーズの幻想交響曲の正規録音は5種類、ストラヴィンスキーの『春の祭典』は4種類。その重複している分の数割が、ブラームスの『ドイツ・レクイエム』やドビュッシーの『ペレアスとメリザンド』(モントゥーは初演に関わった)にあてられていたら、と思うのは私だけではあるまい。

傑作の真の姿を伝える

モントゥーの写真を見ると、穏やかそうな目、立派な口髭、丸っこい体躯に、どこかほのぼのとした雰囲気が漂っている。しかし、音楽表現はストイックで、造形とアンサンブルには曖昧さがなく、外向的な派手さには興味を示さなかった。かといって、引き締まりすぎているということもなく、適度・適正を重んじ、ここぞというときに思いきりオケを鳴らしたり、深くえぐるように低音をドライヴさせたりする。その音楽の作り方は、いちいち「巧い」と感心させることなく、自然な流動感と張力をもって、聴き手の感性を包囲してゆく。

最も名盤の多い指揮者

50歳を過ぎてからは、コンサート指揮者としての活動がメインで、オペラを振る機会は限られていた。それでもいくつか録音が遺っているのはありがたい。1955年にメトロポリタン歌劇場で指揮したオッフェンバックの『ホフマン物語』のライヴ音源など、胸躍るような演奏で、作品の真価を知らしめる上でもこれは永久に遺しておきたい。同年にパリ・オペラ・コミーク座管を指揮したマスネの『マノン』も気品あふれる名演(こちらはセッション録音)。ヴィクトリア・デ・ロス・アンヘレスの歌唱も胸にしみる。ほかにも、『オルフェオとエウリディーチェ』『椿姫』『ファウスト』を聴くことができる。

さらにこの指揮者の偉大さを伝える名演奏として、最低でも以下の録音は挙げておきたい。サンフランシスコ響によるストラヴィンスキーの『春の祭典』(1945年録音)、ボストン響によるチャイコフスキーの交響曲第4番(1959年録音)、第5番(1958年録音)、ロンドン響によるベートーヴェンの交響曲第4番(1959年録音)、第7番(1961年録音)、第9番「合唱」(1962年録音)、ブラームスの交響曲第2番(1962年録音)、ドヴォルザークの交響曲第7番(1959年録音)、エルガーの「エニグマ変奏曲」(1958年録音)、ドビュッシーの交響的断章『聖セバスティアンの殉教』(1963年録音)、コンセルトヘボウ管によるベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」(1962年録音)、北ドイツ放送響によるモーツァルトの交響曲第35番「ハフナー」(1964年録音)。改めて年齢のことを云々する気はない。高齢であろうとなかろうと、大器でなければ成し得ない演奏だ。

まだまだ聴くべき録音はある。バッハやハイドンがあり、ショーソンやラヴェルやイベールがある。ワーグナーやヒンデミットもある。ユーディ・メニューインとのパガニーニ、ヘンリク・シェリングとのブラームス、レオニード・コーガンとのハチャトゥリアンなど、協奏曲におけるサポートも素晴らしい。数多あるライヴ音源を聴かずにいるのも勿体ない。そこには問答無用の超名演とも言うべきフランクの交響詩『プシュケ』(1954年ライヴ録音)、ブラームスの交響曲第3番(1960年ライヴ録音)がある。サンフランシスコ時代の日曜コンサートの放送録音をたっぷり詰め込んだ音源集もある。私にとって最も名盤の多い指揮者は、モントゥーかもしれない。

彼があるべき姿として考えていた指揮者像とはどんなものだったのか。それは『指揮棒と80年 ピエール・モントゥーの回想』という本に記されている。見出しはずばり、「若い指揮者への20の提言」だ。そこには「決して聴衆のために指揮をしてはいけない」「大袈裟な指揮をしてはいけない。不必要な動作や身振りをするべきではない」といった言葉が並んでいる。これら20項目はモントゥー自身が肝に銘じてきたことだが、今日の若い指揮者に実践されているかどうかは疑問である。

(阿部十三)

【関連サイト】

Pierre Monteux(CD)

月別インデックス

- June 2024 [1]

- February 2024 [1]

- April 2023 [2]

- February 2023 [1]

- November 2022 [1]

- June 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- August 2021 [1]

- April 2021 [1]

- January 2021 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- March 2020 [1]

- November 2019 [1]

- July 2019 [1]

- May 2019 [1]

- January 2019 [1]

- November 2018 [1]

- August 2018 [1]

- May 2018 [1]

- January 2018 [1]

- July 2017 [1]

- March 2017 [2]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- May 2016 [1]

- March 2016 [2]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- March 2015 [2]

- December 2014 [1]

- October 2014 [2]

- July 2014 [1]

- April 2014 [2]

- March 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [1]

- October 2013 [1]

- July 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- February 2013 [2]

- January 2013 [1]

- November 2012 [1]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- May 2012 [1]

- April 2012 [1]

- March 2012 [1]

- January 2012 [1]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [2]

- August 2011 [2]

- July 2011 [2]

- June 2011 [3]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]