アルフレッド・コルトー 〜詩を書くように〜

2018.01.13

1877年9月26日に生まれたコルトーは、まず2人の姉からピアノの手ほどきを受け、その後、パリ音楽院でエミール・ドゥコンブ、ルイ・ディエメールに師事した。が、20代前半までは作曲と指揮への意欲にも溢れており、1902年にはワーグナーの『神々の黄昏』のフランス初演の指揮を買って出たこともある。ピアニストとしては1903年頃から各地で積極的にコンサートを行い、1905年にパブロ・カザルス、ジャック・ティボーと「カザルス・トリオ」を結成、名声を高めた。後進の育成にも熱心で、エコール・ノルマル音楽院の設立に尽力したり、イヴォンヌ・ルフェビュール、クララ・ハスキル、ディヌ・リパッティ、サンソン・フランソワ、ディノ・チアーニ等を指導したり、ツェルニーやショパンの楽譜に細かい注釈を入れた「コルトー版」を出したりと、多くの業績を残している。

一方で、コルトーと言えば、技術的に難があると評されることも多い。1910年代から1930年代の録音は、その技術と感性のバランスが保たれている。ミスタッチを補完するだけの強力なポエジーが、当時のコルトーのピアノには確かにあった。しかし、それも常にうまくいっていたわけではない。1950年代を過ぎると、長年の信奉者までもが引退を勧告するようになった。

パリ音楽院に通っていた頃、コルトーはロシアの大音楽家アントン・ルビンシテインの前でベートーヴェンの「熱情ソナタ」を弾き、次のように忠告されたという。「坊や、これから言うことを決して忘れちゃいけないよ。ベートーヴェンというのはね、いじくりまわすものではなくて、新たに生み出すものなのだよ」ーーコルトーはショパン、シューマン、フランク、ドビュッシーなどの作品で、これを実践してみせた。

もう一つ、音楽院の先輩エドゥアール・リスレールのピアノを聴き、ピアノ、音楽との向き合い方を変えるほどの衝撃を受けたことがコルトー自身によって語られている。「彼(リスレール)のきわめて独特な語法が私の中に侵入し、私を満たし、私の肉体そのものと一体化したのです。リスレールは、私がその外側しか知らなかった不思議な世界を啓示してくれたのでした。彼はある音楽の地平を私の精神に開示してくれました。そうした音楽は瞬間の霊感から生まれ、私がそれまでその存在にも可能性にも気づかなかったオーケストラ的色彩を施すことによって表現されたように思われました」

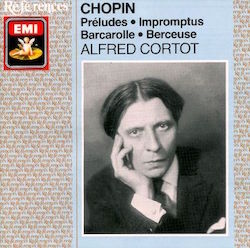

こういった体験を経て、コルトーは自身のピアニズムを研いでゆき、やがて誰にも真似できない演奏で聴衆を虜にした。録音にも積極的に取り組み、数多くの信奉者を生んだ。特に素晴らしいのは、1933年から1934年にかけて録音されたショパンの『24の前奏曲』。私は初めてこれを聴いた時、1曲目から引き込まれ、それまで好きな作品ではなかったにもかかわらず、あっという間に全曲聴き通した。テンポやアーティキュレーションというものが音楽の「表情」のように見えてきて、ピアノが歌っているように感じられた最初の体験である。

ほかにも、ショパンの夜想曲作品9の2(1929年録音)、4つのバラード(1933年録音)、幻想即興曲(1933年録音)、ピアノ協奏曲第2番(1935年録音、1944年ライヴ録音)、シューマンの『謝肉祭』(1928年録音)、ピアノ協奏曲(1934年録音)、フランクの「前奏曲、コラールとフーガ」(1929年録音)、ドビュッシーの前奏曲集(1930年、1931年録音)は、未来永劫残すべき遺産と言っていいだろう。シューマンのピアノ協奏曲など、極端に間をとった第3楽章の冒頭で聴き手を仰け反らせるが、魔力に満ちたフレージングでぐいぐい牽引する。学生時代、大学図書館で聴いた時の記憶が、今もまだ鮮明に残っているのだから、コルトー恐るべしだ。

コルトーの経歴には影の部分もある。戦時中の対独協力のかどで、パリ解放後の1944年9月に逮捕され、まもなく釈放されたものの活動停止の処分を受け、1946年3月まで沈黙を余儀なくされたのである。パリの劇場への復帰(1947年1月)は、スムーズには行かなかった。コルトーはナチスに顔が利く自分の立場を使って、フランス人捕虜26名を釈放させ、ユダヤ系の芸術家やレジスタンスのメンバーを保護していたが、理解を示す者は少なかったようだ。シャンゼリゼ劇場で行われたコンサートの公開リハーサルを聴いたセルジュ・ゲンズブールは、こう証言している。フレンチ・ポップスのカリスマは、コルトーのファンだった。

「コルトーは単にショパンに関して最高のピアニストであっただけではない。彼は楽譜を通じて、その魂を解読したのだ。私は彼が野次に包まれて舞台に上がり、ピアノに向かうのを見た。そして、引きずり降ろされてしまったんだ......。彼は、ゲシュタポの前でも演奏し、コラボ(対独協力者)として有名だった。だが、まだ子供だった私は、みんな、音楽を聴きに来ているのであって、政治をしに来ているのではないのに、『どうして、そんなことをするのか?』と感じていた。私は彼のために心を痛めていたよ......」

(ジル・ヴェルラン著『ゲンズブール』)

1949年10月のコンサートでコルトーは喝采を浴び、フランスに受け入れられた。それから約10年間、彼はヨーロッパのみならず南米、日本でも演奏した。ただし演奏評はまちまちで、既述したように、聴くに堪えないと感じ、引退を勧める者もいた。コラボとしてコルトーを見る者も相変わらずいた。しかし、かつての盟友パブロ・カザルス(反ファシズムで有名)はコルトーとの協演を拒まなかった。1958年7月、プラドの教会でカザルスとベートーヴェンのチェロ・ソナタ第3番を演奏した際、カザルスは第1楽章が終わると立ち上がり、コルトーを抱きしめた。

先に「後進の育成にも熱心」と書いたが、若い頃パリ音楽院で教えていた時は休講が多く、熱心な教育者とは言えなかった。生徒の一人であったクララ・ハスキルには冷たい態度をとり、レッスンを拒否し、ほかの学生たちの前で侮辱することもあったという。後年、コルトーは「クララに必要なのは放っておくことで、孤独なときに最も素晴らしいものを生み出すのだ」と語っていたようだが、なるほど、そうだったのかと頷けない話である。

晩年のコルトーは主に教育者として過ごした。無論、エコール・ノルマルでのレッスンも続けていた。その模様を収めた音源もリリースされている。断片的なものだが、彼がピアノを弾きだすと詩的でみずみずしい音楽がゆらめきながら立ちのぼるのが分かる。実に感動的な記録だ。亡くなったのは1962年6月15日、84歳だった。

「音楽は精神の火を(鍵盤上の火花だけでなく)発しなければならない」と語ったコルトーの演奏は、作品の内部を照らし、我々の目を開かせる。その火は今も変わらず美しく、時に激しく、時に静かに、甘い香りを放ちながら燃えている。

(阿部十三)

【関連サイト】

Alfred Cortot

ベルナール・ガヴォティ著『アルフレッド・コルトー』(白水社)

月別インデックス

- June 2024 [1]

- February 2024 [1]

- April 2023 [2]

- February 2023 [1]

- November 2022 [1]

- June 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- August 2021 [1]

- April 2021 [1]

- January 2021 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- March 2020 [1]

- November 2019 [1]

- July 2019 [1]

- May 2019 [1]

- January 2019 [1]

- November 2018 [1]

- August 2018 [1]

- May 2018 [1]

- January 2018 [1]

- July 2017 [1]

- March 2017 [2]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- May 2016 [1]

- March 2016 [2]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- March 2015 [2]

- December 2014 [1]

- October 2014 [2]

- July 2014 [1]

- April 2014 [2]

- March 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [1]

- October 2013 [1]

- July 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- February 2013 [2]

- January 2013 [1]

- November 2012 [1]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [1]

- May 2012 [1]

- April 2012 [1]

- March 2012 [1]

- January 2012 [1]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [2]

- August 2011 [2]

- July 2011 [2]

- June 2011 [3]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]