エルンスト・ルビッチ 〜洗練の極み〜

2011.02.11

セックス描写が御法度だった時代に、脱げた靴を見せるだけで部屋で何が起こっているかを想像させる。また、一歩間違えば愁嘆場になりかねないようなきわどいシーンにさしかかると、さっと場面を転換させる。さりげない視線の動きだけで感情の変化を仄めかす。ーー俗に言うルビッチ・タッチとは、そういった鮮やかな手際、軽妙洒脱な語り口(「手口」と言い換えても差し支えあるまい)のことを指す。ルビッチはこの意匠を1920年代のハリウッドに広めた。むろん、影響の範囲はアメリカにとどまらない。日本でも若き日の小津安二郎がルビッチの映画術に傾倒していた。

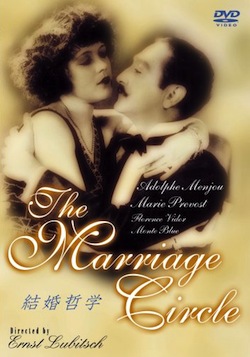

ルビッチの倫理観やエスプリは、基本的に宗教や道徳といったものの対極から生まれている。はっきりいえば、不道徳なテーマの映画ばかり撮っている。しかし、それを粋に見せることにより、「大人が楽しむ映画」として市民権を得させた。そこに彼の映画史的な功績がある。もし、ほかの監督が『結婚哲学』や『生活の設計』のテーマのような危険な果実を扱っていたら、おそらく事情は全然変わっていただろう。

今の映画人にとっても「粋」の匙加減は難しい。粋が過ぎても鼻につく。鼻につくのは野暮である。ルビッチでさえいつも成功しているとは限らない。中にはマレーネ・ディートリヒ主演の『天使』のように、ルビッチ・タッチがルーティン化して、ほかの作品に比べて低調に終わっているものもある。もっとも、これはルビッチのせいというより、脚本を毛嫌いしたディートリヒのせいかもしれないが。

現在ビデオやDVDで観ることが出来るルビッチ作品に駄作はほとんどない。中でも『結婚哲学』『ウィンダミア夫人の扇』は洗練の極みをゆく映画術で魅了する傑作だ。今、映像テクノロジーは『ウィンダミア夫人の扇』の時代から驚異的な進化を遂げているが、映画そのものはどれだけ進化したといえるだろう? 結局、映画とは人間が作るものであり、技術が作るものではないのだ。そのことを再認識する上でも、こういうすぐれた古典は一度観ておく必要がある。

(阿部十三)

[エルンスト・ルビッチ略歴]

1892年1月28日ベルリン生まれ。1911年に天才演出家マックス・ラインハルトに弟子入り。1914年短編の喜劇映画を監督、1918年にポーラ・ネグリ主演の長編映画『呪の目』を発表。1923年にハリウッドへ渡り、翌年『結婚哲学』を発表。以来約20年間にわたりモラルを嘲笑うようなソフィスティケイテッド・コメディを発表し続けた。亡くなったのは1947年11月30日。まだ55歳だった。

1892年1月28日ベルリン生まれ。1911年に天才演出家マックス・ラインハルトに弟子入り。1914年短編の喜劇映画を監督、1918年にポーラ・ネグリ主演の長編映画『呪の目』を発表。1923年にハリウッドへ渡り、翌年『結婚哲学』を発表。以来約20年間にわたりモラルを嘲笑うようなソフィスティケイテッド・コメディを発表し続けた。亡くなったのは1947年11月30日。まだ55歳だった。

[主な監督作品]

1924年『結婚哲学』/1925年『ウィンダミア夫人の扇』/1929年『ラヴ・パレード』/1931年『陽気な中尉さん』/1933年『生活の設計』/1937年『天使』/1938年『ニノチカ』/1940年『桃色の店 街角』/1942年『生きるべきか死ぬべきか』/1943年『天国は待ってくれる』/1946年『小間使』

1924年『結婚哲学』/1925年『ウィンダミア夫人の扇』/1929年『ラヴ・パレード』/1931年『陽気な中尉さん』/1933年『生活の設計』/1937年『天使』/1938年『ニノチカ』/1940年『桃色の店 街角』/1942年『生きるべきか死ぬべきか』/1943年『天国は待ってくれる』/1946年『小間使』

月別インデックス

- May 2024 [1]

- January 2023 [1]

- November 2021 [1]

- April 2021 [1]

- September 2020 [2]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- January 2020 [1]

- July 2019 [1]

- March 2019 [1]

- January 2019 [1]

- November 2018 [3]

- June 2018 [1]

- April 2018 [1]

- October 2017 [2]

- September 2017 [1]

- June 2017 [2]

- March 2017 [2]

- November 2016 [1]

- August 2016 [1]

- July 2016 [2]

- February 2016 [1]

- October 2015 [1]

- August 2015 [1]

- June 2015 [1]

- April 2015 [1]

- February 2015 [1]

- January 2015 [2]

- September 2014 [1]

- July 2014 [2]

- May 2014 [1]

- March 2014 [1]

- January 2014 [2]

- December 2013 [1]

- September 2013 [2]

- July 2013 [2]

- June 2013 [1]

- May 2013 [1]

- February 2013 [1]

- December 2012 [2]

- October 2012 [2]

- August 2012 [2]

- June 2012 [1]

- April 2012 [2]

- March 2012 [1]

- February 2012 [1]

- January 2012 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [2]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [4]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]