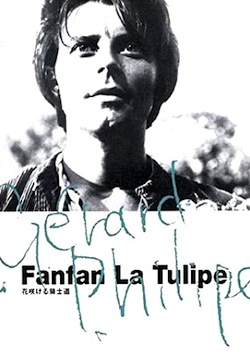

ジェラール・フィリップ 〜フランスの夢、銀幕の貴公子〜

2013.11.04

ジェラールは1960年代を見ることなく、1959年11月25日に36歳の若さで急逝した。彼の死によってフランス映画の一つの時代は終わりを告げたといえる。以後、ジェラールの演技を批判していたゴダール、トリュフォーなどが台風の目となり、ヌーヴェルヴァーグ隆盛期を迎えることになる。

私はヌーヴェルヴァーグの映画が特に好きなわけでも嫌いなわけでもないが、ゴダールやトリュフォーの監督作を観るよりジェラール・フィリップの主演作を観ることの方が圧倒的に多い。とりわけ『愛人ジュリエット』(1950年)、『夜ごとの美女』(1952年)、『夜の騎士道』(1955年)、『危険な関係』(1959年)は大好きな作品で、どれも20回以上は観ている。

ただ、一般的にジェラールの代表作といえば、『肉体の悪魔』(1947年)と『花咲ける騎士道』(1951年)と『赤と黒』(1954年)である。『肉体の悪魔』と『赤と黒』はクロード・オータン=ララ、『花咲ける騎士道』はクリスチャン=ジャック監督作だ。この3作は彼のプロフィール上でも重要な役割を果たしている。

初主演作は『星なき国』(1945年)。『白痴』(1946年)のムイシュキン公爵役で称賛を集めたが、人気が爆発したのは『肉体の悪魔』から。これによりニュータイプの二枚目としてファンを獲得し、『花咲ける騎士道』の大ヒットで国民的俳優になり、主人公の役名「ファンファン」がそのままジェラールの愛称になった。1954年に公開された『赤と黒』のジュリアン・ソレルも、大役かつ難役ながら鮮やかに演じ切っている。当時のフランスでジュリアン・ソレルを演じて観客を納得させることの出来る俳優は、ジェラール以外にいなかったはずである。

舞台では、1943年にジャン・ジロドゥの『ソドムとゴモラ』の天使役で注目され、1945年にアルベール・カミュの『カリギュラ』でマリア・カザレスと共に衝撃を与え、ピエール・コルネイユの『ル・シッド』で大成功を収めている。幸い『ル・シッド』は舞台音源があり、ジェラールの息づかいが生々しく刻まれているが、声だけでも磁力に溢れていて引き込まれる(亡くなった時は『ル・シッド』の衣裳を身につけた形で埋葬された)。

ジェラールはどんなに良い条件を提示されても役に納得しなければ引き受けないタイプで、ハリウッドに招かれた時も全く応じなかった。文字通り熱狂的な歓迎を受けた1954年10月の来日の際、「アメリカの俳優で好きな人は?」という質問に対してモンゴメリー・クリフトとイングリッド・バーグマンの2人を挙げているところもジェラールらしい。この来日時の印象が良かったこともあり、日本での人気は一層加熱したようである。

その後、監督業にも乗り出し、『ティル・オイレンシュピーゲルの冒険』(1956年)を撮るが失敗。ジェラールはかなり落胆したという。この映画は今観るとなかなかよく出来ていて、終盤のスケートによる冗長な追跡シーン以外は、(シリアスなところもあるが)軽快な活劇としてテンポ良く楽しめる作りになっている。舞台で鍛えたジェラールの身体表現の素晴らしさも一見の価値がある。

ジェラールのキャリアでもうひとつ惜しまれるのは、最後の主演作がルイス・ブニュエル監督の『熱狂はエル・パオに達す』(1959年)だったことである。ジェラールとブニュエルの組み合わせは何の化学反応も起こさなかった。主人公バスケスの人物造型は煮え切らず、苦悩の表現もマンネリ化している。しかも最終的に、恋人のイネス(マリア・フェリックス)の果敢な行動力に同情が向くように雰囲気が流れてしまい、バスケスが単なる優柔不断な理想主義者のようになって浮き出ている。

映画と舞台音源以外の遺産として、サン=テグジュペリの『星の王子さま』とプロコフィエフの『ピーターと狼』の朗読も挙げておきたい。学生時代、横浜の中古レコード屋でこの『ピーターと狼』の輸入盤を見つけた時は、財宝を見つけたかのように狂喜乱舞したものだ。ジェラール・フィリップは物語の世界に入り込み、本当に子供たちに聞かせているかのように声のトーンを巧みに調整しながら朗読している。子供の相手をするのがうまかったジェラールならではの語り口だ。オーケストラの演奏がもう少しエレガントだったら、と思わなくもないが、『ピーターと狼』を語る上で無視出来ない名盤であることは間違いない。こういう子供の世界と自由に行き来することが出来る一種の奔放さも、ジェラールの魅力の一つだろう。

続く

(阿部十三)

(阿部十三)

【関連サイト】

ジェラール・フィリップ 〜フランスの夢、銀幕の貴公子〜 [続き]

Gérard Philipe

月別インデックス

- March 2025 [1]

- January 2024 [1]

- September 2023 [1]

- May 2023 [1]

- September 2022 [1]

- July 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- October 2021 [1]

- August 2021 [1]

- June 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- July 2020 [1]

- March 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- August 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [2]

- October 2018 [1]

- September 2018 [3]

- August 2018 [3]

- April 2018 [2]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- August 2017 [2]

- April 2017 [1]

- February 2017 [1]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- July 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- May 2015 [1]

- March 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- June 2014 [2]

- April 2014 [2]

- February 2014 [2]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- August 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- March 2013 [1]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- November 2012 [2]

- September 2012 [3]

- August 2012 [1]

- July 2012 [1]

- June 2012 [1]

- May 2012 [4]

- April 2012 [1]

- March 2012 [3]

- February 2012 [1]

- January 2012 [3]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [1]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [2]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]