アレック・ギネス 〜英国紳士の気品と狂気〜

2016.01.27

扮装を駆使した役作りでは、1人8役に扮して観客の度肝を抜いたブラック・コメディ『カインド・ハート』(1949年)が有名だが、冴えない中年銀行員ホーランドに扮した『ラベンダー・ヒル・モブ』(1951年)がやはり素晴らしい。責任の重い仕事をこなしているのに評価されず、かといって上役にすり寄ることなく、退屈な日々を過ごす銀行員が、偶然ペンドルブリー(スタンリー・ホロウェイ)と知り合ったことで、大胆な金塊略奪計画を実行に移す決意を固める。そこからホーランドの表情が豊かになってくるところが良い。ペンドルブリーが口にする「言っても書いても最も悲しい言葉は、『......だったかもしれないのに』である」という台詞も素敵だ。これでアカデミー賞にノミネートされたギネスは、強盗団のリーダーに扮した『マダムと泥棒』(1955年)でさらに評価を上げることになる。コメディつながりで言えば、キャリアの後半でも、トルーマン・カポーティ、ピーター・セラーズ、ピーター・フォークなど異色のキャスティングが目をひく『名探偵登場』(1976年)で胡散臭い盲目の執事役を怪演していた。

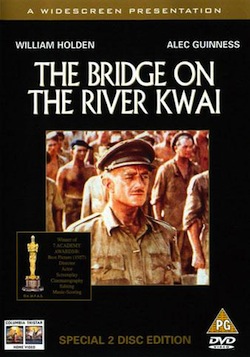

これらのコメディ作品は、いずれも狂気と表裏一体にあるものという印象を与える。扮装を凝らしたギネスのキャラクターにも、軽みと翳りが共存している。そういうところが人を惹きつけるのだろう。それは器用な扮装術の賜物ではなく、彼自身の才能と人品の賜物である。決して百面相ぶりによってのみ評価されるべき人ではない。そう、彼は『マルタ島攻防戦』(1953年)の偵察機パイロットであり、『戦場にかける橋』(1957年)のニコルソン大佐でもあるのだ。

『マルタ島攻防戦』には(ギネスには珍しく)真剣でロマンティックなラブシーンがあるが、演技面でのハイライトは別のところにある。それは終盤、上官(ジャック・ホーキンス)から決死の偵察を命じられたときにみせる表情だ。その命令は死の宣告である。しかし命令に背くことはできない。自分がやるしかないのだ。そういった哀切な感情の流れを、ヒロイックな臭みを出すことなく、観る者に汲み取らせるのである。

『戦場にかける橋』は言うまでもなくクワイ川マーチで知られる傑作。ギネスの役は日本軍の捕虜になった英国軍の指揮官で、「とらわれの身でも奴隷に身をおとさない」という信念のもと、自分たちの意志で巨大かつ立派な橋を建設することを決意する。それは日本軍に利する行為であり、反逆行為だと軍医に言われるものの、ニコルソン大佐は「兵隊には目標が必要だ。無い場合は我々が考え出す。目標ができたからには真剣にやれ。兵隊には自分の仕事に誇りを持たせることが肝心だ」と言って耳を貸さない。大佐の佇まいは、窮地にあっても品と軽みを失わないが、そこには度を越した矜持という狂気がみなぎっている。

そしてクライマックス。建設された橋に爆薬が仕掛けられていることを看破し、連合軍による橋の爆破計画を知ると、大佐から品と軽みが消え去る。狂気と混乱に支配される瞬間である。その際、砲撃の衝撃で倒れた彼が地面におちた軍帽を拾い、土埃を膝で払う動作は、前半で斎藤大佐(早川雪洲)に投げ捨てられたジュネーヴ条約の写しを拾いあげて膝で払う動作とシンクロしている。この2つは、それぞれニコルソンを突き動かす狂気の始まり、終わりを告げるものとみてよい。

ギネスが演じるニコルソン大佐、これははまり役だ。やや鼻持ちならない高級将校的な雰囲気が、途中から「上品な狂気」とでも呼ぶべきものをまとうことで、猛烈な磁力を帯びる。当初、この役にはノエル・カワードやチャールズ・ロートンが想定されていたらしいが、ギネスが演じて本当に良かったと思う。この難役で米英のアカデミー賞をW受賞し、2年後にナイトの称号を得たギネスは、1960年代に入ってからも、演技力と扮装術の両方をバランス良く発揮し続ける。中でも目立つのは、身分の高さを感じさせる役柄だ。例としては、『アラビアのロレンス』(1962年)のファイサル王子、『ドクトル・ジバゴ』(1965年)のエフグラフ、『クロムウェル』(1970年)のチャールズ1世、『アドルフ・ヒトラー/最後の10日間』(1973年)のタイトル・ロールを挙げれば十分だろう。

主演作であり代表作の一つでもある『ハバナの男』(1959年)は、諜報合戦を皮肉り倒したスパイ物だ。監督はキャロル・リードで、原作・脚本はグレアム・グリーン。コミカルな味わいを持ちつつ、徐々にシリアスさを増す展開が面白く、ギネスの飄々とした雰囲気がうまく活かされている。『さらばベルリンの灯』(1967年)も諜報部員を描いた映画。ギネスは脇で存在感を示しているが、意味ありげに出てくる割には活躍の場が少ない。脚本もハロルド・ピンターとは思えないほどご都合主義的である。ただし、センタ・バーガー目当てであればそれなりに楽しめる。

ギネスはその天才ぶりで演劇界・映画界を幻惑し、洒脱で品のある雰囲気、隙のない役作りと独特の台詞まわしで観客を魅了した。長いキャリアの中で演じたキャラクターは実に多様で、しかもハズレが少ない。にもかかわらず、代表作の欄にはしばしばオビ=ワン・ケノービ役を演じた『スター・ウォーズ』(1977年)のみが記載される。私はそのことに長年不満を抱いてきた。だから自分が編集するもので、この偉大な俳優の名前を出すときは、代表作を『ラベンダー・ヒル・モブ』『マルタ島攻防戦』『戦場にかける橋』『ハバナの男』の中から選ぶようにしている。

(阿部十三)

【関連サイト】

Alec Guinness(IMDb)

[アレック・ギネス略歴]

1914年4月2日、ロンドン生まれ。複雑な家庭で、父親の名を明かされることなく育つ。広告会社に勤めた後、演劇学校に入り、1934年に通行人役で舞台デビュー。その後オールド・ヴィク座と契約。演劇人としての栄光のキャリアが始まる。映画出演は『夕暮れの歌』(1934年)のエキストラが最初だが、1946年に映画俳優としても本格スタートを切り、1950年代半ばまでは主にコメディ作品で高い評価を得た。『戦場にかける橋』(1957年)で米英のアカデミー主演男優賞を受賞。1959年、ナイトの称号を授かる。1990年代まで映画に出演し、2000年8月5日に肝臓癌で亡くなった。『Blessing in Disguise』など数種類の自伝がある。

1914年4月2日、ロンドン生まれ。複雑な家庭で、父親の名を明かされることなく育つ。広告会社に勤めた後、演劇学校に入り、1934年に通行人役で舞台デビュー。その後オールド・ヴィク座と契約。演劇人としての栄光のキャリアが始まる。映画出演は『夕暮れの歌』(1934年)のエキストラが最初だが、1946年に映画俳優としても本格スタートを切り、1950年代半ばまでは主にコメディ作品で高い評価を得た。『戦場にかける橋』(1957年)で米英のアカデミー主演男優賞を受賞。1959年、ナイトの称号を授かる。1990年代まで映画に出演し、2000年8月5日に肝臓癌で亡くなった。『Blessing in Disguise』など数種類の自伝がある。

月別インデックス

- March 2025 [1]

- January 2024 [1]

- September 2023 [1]

- May 2023 [1]

- September 2022 [1]

- July 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- October 2021 [1]

- August 2021 [1]

- June 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- July 2020 [1]

- March 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- August 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [2]

- October 2018 [1]

- September 2018 [3]

- August 2018 [3]

- April 2018 [2]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- August 2017 [2]

- April 2017 [1]

- February 2017 [1]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- July 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- May 2015 [1]

- March 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- June 2014 [2]

- April 2014 [2]

- February 2014 [2]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- August 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- March 2013 [1]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- November 2012 [2]

- September 2012 [3]

- August 2012 [1]

- July 2012 [1]

- June 2012 [1]

- May 2012 [4]

- April 2012 [1]

- March 2012 [3]

- February 2012 [1]

- January 2012 [3]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [1]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [2]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]