チリ・クーデターの映画 [続き]

2018.04.28

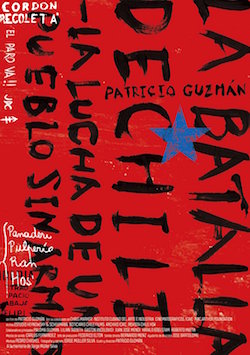

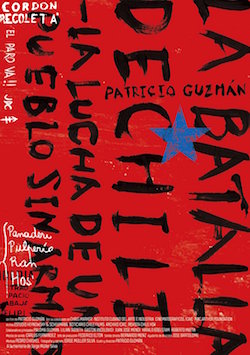

『チリの闘い』

ドキュメンタリーの分野では、パトリシア・グスマン監督の『チリの闘い』三部作(1975年〜1978年)がある。これを観ればクーデターが起こるまでの経緯はほぼ掴める。労働者が多く登場するが、右派(ブルジョワなど)からもコメントをとっている。撮影は文字どおり命がけで行われ、1973年6月29日、クーデター未遂が起こった時には、カメラを向けているアルゼンチン人記者に軍人が発砲、その直後に記者が倒れ、カメラが揺れる。ゾッとさせられる映像だ(撮影者は亡くなった)。モネダ宮殿への空爆の映像も凄まじい。モノクロなので、大昔の出来事のように見えるが、1973年に起こったことなのだ。

ドキュメンタリーの分野では、パトリシア・グスマン監督の『チリの闘い』三部作(1975年〜1978年)がある。これを観ればクーデターが起こるまでの経緯はほぼ掴める。労働者が多く登場するが、右派(ブルジョワなど)からもコメントをとっている。撮影は文字どおり命がけで行われ、1973年6月29日、クーデター未遂が起こった時には、カメラを向けているアルゼンチン人記者に軍人が発砲、その直後に記者が倒れ、カメラが揺れる。ゾッとさせられる映像だ(撮影者は亡くなった)。モネダ宮殿への空爆の映像も凄まじい。モノクロなので、大昔の出来事のように見えるが、1973年に起こったことなのだ。

『チリの闘い』の第1部は「ブルジョワジーの叛乱」(1975年)、第2部は「クーデター」(1976年)、第3部は「民衆の力」(1978年)。第3部は「クーデター」以後の話ではなく、第1部と第2部を部分的に掘り下げた内容である。これらの映像には、右派によって仕組まれたアジェンデおろしの工作に振り回されず、スト扇動にも背を向け、「生産を続ける」という強い意志を持って働く労働者たちが、大勢登場する。彼らは働いているだけではない、主張もする。その言葉も思想も整理されていて、きちんと勉強し、状況を把握していたことが分かる。

硝石や銅の国有化政策により割を食ったアメリカ政府が、裏で右派と連携し、アジェンデ退陣を目論み、買い占め、デモ、スト扇動のために多額の資金を提供していたことなど、NYタイムズを始めとするメディアが報じる前から、チリの労働者は知っていたようである。実際、このドキュメンタリーでも、アメリカ政府に追従するなという発言が人民勢力の側から出てくる。今日本で同じことが起こり、誰かが同じことを言っても、くだらない陰謀論として片付けられるのがオチだろう。

クーデターが起こるのは時間の問題だった。一部の労働者も危機感を抱いていた。民兵隊を作ろうと呼びかける者もいた。第3部「民衆の力」の最後に、ある男性が言う。「右派を一掃して、権力を握るべきだ。今を逃せば二度とない。一度失えば二度と取り戻せないこともある」。その後チリが辿った数十年間を知る我々には、この言葉は重たく、そして切実に響く。クーデターの後、軍は「愛国精神に鼓舞され、国を救うために行動を起こした。この深刻な混沌は、アジェンデのマルクス主義政府が作ったのだ」と寒気を催させるような声明を出し、左派を拷問と処刑によって制圧した。

『戒厳令下チリ潜入記』

クーデター以後の様子は、ミゲル・リティン監督の『戒厳令下チリ潜入記(原題:チリに関する全記録)』(1986年)で観ることができる。チリ人でアジェンデ支持者だったリティン監督は、クーデターから12年経っても、帰国したら逮捕される状況にあったため、ウルグアイ人と偽って母国に「潜入」し、いまだ思想の自由がない1980年代のチリの現実とその歴史にカメラを向けた。

ピノチェトの独裁制に抗議すれば殺されかねない。それでも若者たちは、政府により立入禁止とされているパブロ・ネルーダ(国民的詩人でノーベル文学賞受賞者だが、クーデター後に軍の監視下に置かれ、謎の死を遂げた)の家まで行き、板塀に熱いメッセージを書き、反政府の活動を行っている。独裁政権と戦うマヌエル・ロドリゲス愛国戦線の一人は、「テロリスト」と見られていることについて、次のように言う。「チリには一人のテロリストしかいない。それはピノチェトだ」

ガルシア=マルケスがリティン監督の証言をもとに執筆した同名の著作もある。これは一種のスパイ小説のように読めるし、最後に飛行機内で乾杯するところなどハッピーエンド感が漂う。しかし映画の方は、逮捕された左派の人たちやその家族、アジェンデが亡くなる直前まで行動を共にしていた秘書、そしてアジェンデ未亡人が登場し、生々しい証言をする。ハッピーエンドというわけにはいかない。音楽で味付けされてはいるものの、ハードな現実を突きつけてくるドキュメントである。

映画と現実

ここに挙げた4作品は、いずれも弾圧された左派の立場で撮られており、右派の理論家は出てこない。最後に民衆の力、不屈の魂を謳い、「このままでは終わらない」と希望の光を投げかけて終わるところも共通している。当時の観客は、アメリカに魂を売り渡したファシストに憤りを覚え、「立ち上がらなければならない」と鼓舞されたことだろう。しかし、現実はこれらの映画が示した進路とは真逆の方向に進み、独裁政権は長期にわたり続いた。ピノチェトは1998年にイギリスで逮捕されたが、裁きを下されることもないまま、91歳まで生きた。

2010年代に公開された映画『コロニア』(2016年)では、クーデター時に逮捕された人々の収容施設「コロニア・ディグニダ」の内部が描かれる。そのボスはパウル・シェーファー。多くの少年たちに対する暴行容疑等で起訴されたが、行方をくらまし、2005年にようやく逮捕された元ナチスだ。これは映画用の設定ではなく、事実である。映画自体は脱走の話で、クーデターの描写はあっさりしている。左派を讃える内容ではなく、ジャーナリストが左派の裏切り者に密告されるところが興味深い。

最後に

再び『チリの闘い』と『戒厳令下チリ潜入記』を観た。アジェンデ大統領の演説は美しく、力強い。しかし幾度も聞いていると、むなしいものに感じられてくる。無論、結末を知っているから、そう感じるのである。目の前に迫っているのは論争相手ではなく、寛容の精神のかけらもない圧倒的な武力なのだ。アジェンデは9月11日に、人民連合の真価を問うべく、国民投票の実施を発表するつもりでいた。これが予定通り行われていたとしても、クーデターを阻止できていたとは思えない。

左派内にも意見の分裂があった。議会の閉鎖と武器の必要性を説く人民勢力と、政府との間にはビジョンの相違があった。アジェンデは反対派を粛清せず、独裁制に走らず、右派優勢の議会を擁護し、あくまでも民主的に問題を解決しようとした。その高潔さが裏目に出たわけだ。しかしながら、アジェンデが独裁者になっていたら、人民の心に生き続けることもなかっただろう。では、どうすれば信条を貫き、政策を変えずにクーデターを避け、統治することができたのか。さすがに映画を観るだけでは、その答えは見えてこない。

【関連サイト】

チリ・クーデターの映画

『チリの闘い』の第1部は「ブルジョワジーの叛乱」(1975年)、第2部は「クーデター」(1976年)、第3部は「民衆の力」(1978年)。第3部は「クーデター」以後の話ではなく、第1部と第2部を部分的に掘り下げた内容である。これらの映像には、右派によって仕組まれたアジェンデおろしの工作に振り回されず、スト扇動にも背を向け、「生産を続ける」という強い意志を持って働く労働者たちが、大勢登場する。彼らは働いているだけではない、主張もする。その言葉も思想も整理されていて、きちんと勉強し、状況を把握していたことが分かる。

硝石や銅の国有化政策により割を食ったアメリカ政府が、裏で右派と連携し、アジェンデ退陣を目論み、買い占め、デモ、スト扇動のために多額の資金を提供していたことなど、NYタイムズを始めとするメディアが報じる前から、チリの労働者は知っていたようである。実際、このドキュメンタリーでも、アメリカ政府に追従するなという発言が人民勢力の側から出てくる。今日本で同じことが起こり、誰かが同じことを言っても、くだらない陰謀論として片付けられるのがオチだろう。

クーデターが起こるのは時間の問題だった。一部の労働者も危機感を抱いていた。民兵隊を作ろうと呼びかける者もいた。第3部「民衆の力」の最後に、ある男性が言う。「右派を一掃して、権力を握るべきだ。今を逃せば二度とない。一度失えば二度と取り戻せないこともある」。その後チリが辿った数十年間を知る我々には、この言葉は重たく、そして切実に響く。クーデターの後、軍は「愛国精神に鼓舞され、国を救うために行動を起こした。この深刻な混沌は、アジェンデのマルクス主義政府が作ったのだ」と寒気を催させるような声明を出し、左派を拷問と処刑によって制圧した。

『戒厳令下チリ潜入記』

クーデター以後の様子は、ミゲル・リティン監督の『戒厳令下チリ潜入記(原題:チリに関する全記録)』(1986年)で観ることができる。チリ人でアジェンデ支持者だったリティン監督は、クーデターから12年経っても、帰国したら逮捕される状況にあったため、ウルグアイ人と偽って母国に「潜入」し、いまだ思想の自由がない1980年代のチリの現実とその歴史にカメラを向けた。

ピノチェトの独裁制に抗議すれば殺されかねない。それでも若者たちは、政府により立入禁止とされているパブロ・ネルーダ(国民的詩人でノーベル文学賞受賞者だが、クーデター後に軍の監視下に置かれ、謎の死を遂げた)の家まで行き、板塀に熱いメッセージを書き、反政府の活動を行っている。独裁政権と戦うマヌエル・ロドリゲス愛国戦線の一人は、「テロリスト」と見られていることについて、次のように言う。「チリには一人のテロリストしかいない。それはピノチェトだ」

ガルシア=マルケスがリティン監督の証言をもとに執筆した同名の著作もある。これは一種のスパイ小説のように読めるし、最後に飛行機内で乾杯するところなどハッピーエンド感が漂う。しかし映画の方は、逮捕された左派の人たちやその家族、アジェンデが亡くなる直前まで行動を共にしていた秘書、そしてアジェンデ未亡人が登場し、生々しい証言をする。ハッピーエンドというわけにはいかない。音楽で味付けされてはいるものの、ハードな現実を突きつけてくるドキュメントである。

映画と現実

ここに挙げた4作品は、いずれも弾圧された左派の立場で撮られており、右派の理論家は出てこない。最後に民衆の力、不屈の魂を謳い、「このままでは終わらない」と希望の光を投げかけて終わるところも共通している。当時の観客は、アメリカに魂を売り渡したファシストに憤りを覚え、「立ち上がらなければならない」と鼓舞されたことだろう。しかし、現実はこれらの映画が示した進路とは真逆の方向に進み、独裁政権は長期にわたり続いた。ピノチェトは1998年にイギリスで逮捕されたが、裁きを下されることもないまま、91歳まで生きた。

2010年代に公開された映画『コロニア』(2016年)では、クーデター時に逮捕された人々の収容施設「コロニア・ディグニダ」の内部が描かれる。そのボスはパウル・シェーファー。多くの少年たちに対する暴行容疑等で起訴されたが、行方をくらまし、2005年にようやく逮捕された元ナチスだ。これは映画用の設定ではなく、事実である。映画自体は脱走の話で、クーデターの描写はあっさりしている。左派を讃える内容ではなく、ジャーナリストが左派の裏切り者に密告されるところが興味深い。

最後に

再び『チリの闘い』と『戒厳令下チリ潜入記』を観た。アジェンデ大統領の演説は美しく、力強い。しかし幾度も聞いていると、むなしいものに感じられてくる。無論、結末を知っているから、そう感じるのである。目の前に迫っているのは論争相手ではなく、寛容の精神のかけらもない圧倒的な武力なのだ。アジェンデは9月11日に、人民連合の真価を問うべく、国民投票の実施を発表するつもりでいた。これが予定通り行われていたとしても、クーデターを阻止できていたとは思えない。

左派内にも意見の分裂があった。議会の閉鎖と武器の必要性を説く人民勢力と、政府との間にはビジョンの相違があった。アジェンデは反対派を粛清せず、独裁制に走らず、右派優勢の議会を擁護し、あくまでも民主的に問題を解決しようとした。その高潔さが裏目に出たわけだ。しかしながら、アジェンデが独裁者になっていたら、人民の心に生き続けることもなかっただろう。では、どうすれば信条を貫き、政策を変えずにクーデターを避け、統治することができたのか。さすがに映画を観るだけでは、その答えは見えてこない。

(阿部十三)

【関連サイト】

チリ・クーデターの映画

月別インデックス

- March 2025 [1]

- January 2024 [1]

- September 2023 [1]

- May 2023 [1]

- September 2022 [1]

- July 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- October 2021 [1]

- August 2021 [1]

- June 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- July 2020 [1]

- March 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- August 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [2]

- October 2018 [1]

- September 2018 [3]

- August 2018 [3]

- April 2018 [2]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- August 2017 [2]

- April 2017 [1]

- February 2017 [1]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- July 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- May 2015 [1]

- March 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- June 2014 [2]

- April 2014 [2]

- February 2014 [2]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- August 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- March 2013 [1]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- November 2012 [2]

- September 2012 [3]

- August 2012 [1]

- July 2012 [1]

- June 2012 [1]

- May 2012 [4]

- April 2012 [1]

- March 2012 [3]

- February 2012 [1]

- January 2012 [3]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [1]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [2]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]