『怪猫 呪いの沼』 〜怪談映画の王道、怪猫もの〜

2018.09.27

大量に製作された怪猫映画

佐賀藩の藩主・鍋島光茂が、家臣の龍造寺又一郎(又七郎とも伝えられる)と碁を打っている最中、又一郎を斬殺したのが事の発端である。そのため龍造寺家は断絶。又一郎の母は鍋島家を恨み、飼い猫に恨みを託して自害する。その後、化け猫が鍋島家に災いをもたらすのだが、もともと龍造寺家は鍋島家の主筋にあたり、鍋島直茂の時代に実権を奪われた過去があるので、化け猫の伝説もそういった史実を踏まえて生まれたものと見られる。

怪猫映画は1912年から1940年にかけて大量に作られ、1950年代からまたブームが始まり、1960年代までコンスタントに製作されていた。集客力のある題材だからといって漫然と作られていたわけではない。そこにはいくつかの節目があった。その一つが1937年の『佐賀怪猫伝』と『有馬猫』。これらの作品で怪猫役を演じたのが、当時すでに抜群の知名度があった鈴木澄子である。凄みのある妖艶さが売りだった彼女の演技のおかげで、1930年代前半に停滞気味だった怪猫ものは再び活力を取り戻した。そして1953年、『怪談佐賀屋敷』でやはり戦前の大スターだった入江たか子が怪猫役を務め、鈴木澄子に次ぐ「化け猫女優」として認知された。ここから怪猫映画の作風はよりバリエーションに富んだものになってゆく。

怪猫映画の末裔

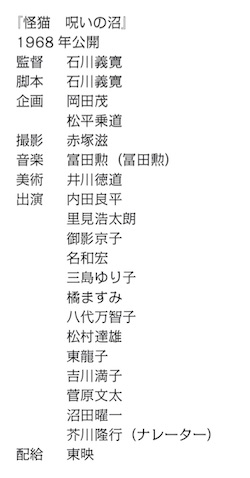

ホラー映画豊作の年、1968年に公開された東映の『怪猫 呪いの沼』は、一連の怪猫ものの系譜の末裔にあたる名作だ。監督の石川義寛は、中川信夫作品で脚本を書き、助監督を務めていた人で、当然のことながら、『亡霊怪猫屋敷』(1958年)や『東海道四谷怪談』(1959年)にもクレジットされている。監督デビュー作は『怪猫 お玉が池』(1960年)。これは新東宝の怪猫映画では傑作に属するものであり、今でも人気が高い。

時は元和元年、佐賀藩主の龍造寺高房が、家臣であった鍋島直茂(内田良平)の謀反により殺され、高房の妻は飼い猫と共に沼に入水する。その後、遺体は見つからなかった。

それから約十年後、女を物色しては夜伽の相手をさせていた直茂は、津山又右衛門(松村達雄)の娘雪路(御影京子)を見て欲情する。しかし、雪路には決まった相手・結城丈之介(里見浩太朗)がいた。

かつて直茂と共に謀反を起こした家老の黒岩主膳(名和宏)は、雪路を捕らえ、直茂の側女になるよう説き伏せようとする。又右衛門も娘を説得しようとする。しかし雪路は直茂の相手をするくらいなら殺されても構わないと思っている。その決意に心を動かされた又右衛門は、丈之介と雪路を逃がそうとするが、三人ともあえなく斬られる。奇しくも、丈之介と雪路が絶命した場所は、かつて龍造寺高房の妻が入水した沼だった。その遺体に、雪路が沼で拾い自分の家で飼っていた猫(龍造寺家の猫)が近寄り血を舐める。すると雷雨が起こり、二人の遺体は消える。

ここから復讐劇が始まる。この映画に出てくる化け猫は変幻自在であり、祈祷も全く効かない。猫はまず日向の局(八代万智子)に憑き、直茂の側女を殺害する。ほどなくして勘の鋭い右近(菅原文太)が日向の局の正体を見破って斬りつけ、さらに家臣が鉄砲で撃つが、化け猫はいったん雪路の姿になり、そこから猫の姿になり、息を吹き返す。そして今度は、黒岩主膳の妹で、直茂の側女にされる寸前に自害した百合(三島ゆり子)に憑く。百合は側女として城に上がり、直茂の愛児・千代丸を病の床に伏せさせる。

着物の裾をくわえる生首

怪猫映画ではアクロバットが一つの見せ場となる。怪猫が神通力で女性の体を操り、曲芸のような動きをさせるのである。その際着物がはだけたりするのも織り込み済みで、曲芸とお色気が同時に楽しめるというわけだ。しかし、それもあまりにしつこくやりすぎると冗長になる。この映画ではそんな曲芸を省き、あくまでもテンポよく、話を進行させている。アクションもあるが、丈之介と鍋島の家臣たちによるチャンバラ・シーンも、鍋島家の家臣たちが日向の局に憑いた化け猫と戦うシーンも、鮮やかな殺陣と巧みなカット割りで緊張感を保っている。

もちろん最大の見せ場は恐怖の描写だ。直茂が斬り捨てた男女の首がころころ転がったり、生首が着物の裾をくわえたり、生首がずらりと並べられていたり、斬られた腕が着物の裾をつかんだりと、おどろおどろしいカットが目に焼きつく。生首は石川監督のお気に入りらしく、デビュー作『怪猫お玉が池』や『妖艶毒婦伝 般若のお百』(1968年)にも出てくる。

怪談のおどろおどろしさを映像化しようとすると、安いお化け屋敷のようなムードになりがちだが、その主な要因は演出のくどさにあることが多い。しかし、石川監督は洗練された演出によって日本的な恐怖を表現し、くどさを排除している。生首のカットも延々と見せることはない。化け猫が人肉にむしゃぶりつくカットもあるが、ゾンビ映画のように生々しくない。気味は悪くても気持ち悪くはないのである。

化け猫より怖い人間

化け猫の造型が、直茂を拒否した三人の女性(高房の妻、雪路、百合)の恨みを重ねることにより、三重構造になっている点もユニークである。もっとも、化け猫の妖気や狂気を表現しているのは、直茂を恨んでいるわけではない日向の局なので、この映画で一番印象に残る化け猫女優は八代万智子ということになる。

そんな化け猫以上に怖いのが、生身の人間、つまり欲に溺れた直茂であり、主膳である。就中、直茂の鬼畜ぶり、サディストぶりは常軌を逸しており、千代丸が百合(化け猫)の神通力によって池に落ちた時、直茂が近くにいた御守役の女を池に突き落として散々痛めつけるシーンは、観る者を震え上がらせる。余談だが、私はこれを見た時、『必殺仕置人』のワンシーンを思い出した。女主人が飼っている愛犬に侍女が誤って水をかけてしまい、怒った女主人が用心棒に命じて侍女を池に投げ込ませ、めちゃくちゃに制裁するのである。

怪猫ものの主体は、非業の死を遂げた犠牲者の遺恨である。堕落した非道な権力者が報いを受ける点は勧善懲悪的だが、そうとは割り切れないところがある。化け猫自身もそれなりに狂気に走っているからだ。とくにこの映画では、犠牲者の恨みを直接買ったわけではない人々が、直茂と関わりを持ったばかりにバタバタと死んでいく。子供の千代丸も乱心した直茂に殺される。怪猫に容赦の二文字はない。悪党が乱心し、お家をめちゃくちゃな状態にし、恐怖と苦しみを味わい、最後に殺されることで、初めて犠牲者は成仏できるのだという考えが徹底されている。その理屈に沿って言えば、ここで怪猫がもたらす恐怖は全てカタルシスの表現である。

それにしても、怪猫映画が昔のように製作されなくなったのはなぜだろう。猫をそんな風に映画で使うな、と動物愛好家が抗議するのを恐れてのことだろうか。いや、それよりも、長年続く猫ブームの中では、猫が出てきただけで「かわいい」と思われ、怖さが二の次になってしまう可能性がある。そういえば『怪猫 呪いの沼』に出てくる猫も、もう少し凄みのある顔をした猫を使えばよかったのではないかと思うほど美顔である。この映画の、唯一のどうでもいい難点と言えるかもしれない。

(阿部十三)

【関連サイト】

月別インデックス

- March 2025 [1]

- January 2024 [1]

- September 2023 [1]

- May 2023 [1]

- September 2022 [1]

- July 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- October 2021 [1]

- August 2021 [1]

- June 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- July 2020 [1]

- March 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- August 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [2]

- October 2018 [1]

- September 2018 [3]

- August 2018 [3]

- April 2018 [2]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- August 2017 [2]

- April 2017 [1]

- February 2017 [1]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- July 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- May 2015 [1]

- March 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- June 2014 [2]

- April 2014 [2]

- February 2014 [2]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- August 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- March 2013 [1]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- November 2012 [2]

- September 2012 [3]

- August 2012 [1]

- July 2012 [1]

- June 2012 [1]

- May 2012 [4]

- April 2012 [1]

- March 2012 [3]

- February 2012 [1]

- January 2012 [3]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [1]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [2]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]