『ローズマリーの赤ちゃん』 〜大都会にいる悪魔〜

2018.10.04

ただのオカルト・ホラーではない

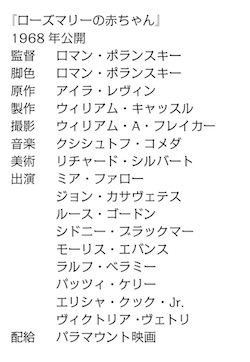

『ローズマリーの赤ちゃん』は、1967年に刊行されたアイラ・レヴィンの同名小説を映画化した作品。現代のニューヨークのど真ん中にあるアパート(撮影に使われたのは有名なダコタハウス)で、悪魔崇拝の集団が悪魔を召喚して若い女性を妊娠させ、悪魔の子を産ませるという設定やプロットは、当時の観客には新鮮な驚きだったろう。が、この映画がヒットした最も大きな要因は、若い妊婦の不安定な心理を軸にして、不気味で不快な人間関係の物語を進行させた点にある。そういう意味では心理サスペンス的、人間ドラマ的であり、確かにオカルト系ホラーに多大な影響を及ぼしはしたものの、この作品自体は特異なポジションにあるホラーだと言える。

136分に及ぶ上映時間も、当時のホラー映画としては異例だ。正直なところ、100分を超えるホラーはよほど出来が良くないと観ていて疲れてくるし、私の場合は、ずるずると引きのばされた恐怖に対してシラけた感情、時に退屈を覚える。しかしロマン・ポランスキー監督は2時間の壁をあっけなく破り、緊張と弛緩を巧みに繰り返すことで長い時間の経過を忘れさせるような作品に仕上げてみせた。心理サスペンスや人間ドラマの要素を取り入れたのが奏功したのである。

『サイコ』的なオープニング

1965年、ニューヨークの風景を映したショットから映画が始まり、やがてカメラは楽しげに歩いている一組の夫婦ーー若い女性ローズマリー・ウッドハウス(ミア・ファロー)と売れない俳優のガイ・ウッドハウス(ジョン・カサヴェテス)ーーの姿を捉える。恐怖映画の始まり方とは思えない雰囲気で、そのアプローチはヒッチコックの『サイコ』を彷彿させる。新居を探している彼らは、管理人に案内されてアパートの中に入り、以前老女が住んでいたという部屋を見て気に入る。老女は高齢のために病死したばかりらしい。

ローズマリーのことを心配する博識の友人ハッチ(モーリス・エヴァンス)は、そのアパートに住むのは考えものだと忠告する。そこは、かつて赤ん坊の肉を食べていたトレンチ姉妹や、悪魔を召喚していた霊媒師のエイドリアン・マカートが根城にしていたいわくつきのアパートだったのだ。しかし、ウッドハウス夫妻は気にせずに契約する。

悪魔の儀式まで

引っ越しを終えたローズマリーは、アパート地下の洗濯場でテリー(ヴィクトリア・ヴェトリ)という女性と出会う。彼女はローズマリーの隣の部屋に住むカスタべット夫妻(シドニー・ブラックマー、ルース・ゴードン)のところに居候していた。麻薬に溺れていたのを、その老夫婦が助けてくれたのだ。テリーは老夫婦から貰ったという首飾りを見せる。飾りの中にはひどい悪臭を放つ草が入っていた。

その晩、愛を交わそうとしているウッドハウス夫妻の寝室の壁から、つまりカスタべット夫妻の部屋の方から、何やら女性の怒っている声が漏れてくる。続いて、奇妙な笛の音と呪文を唱えるような不気味な声が聞こえてくる。それから間もなくテリーが投身自殺を遂げる。

この出来事をきっかけに、老夫婦とウッドハウス夫妻の交流が始まるが、ローズマリーは気味が悪いほど世話焼きな隣人を煩わしく思うようになる。老夫婦は遠慮というものを知らないのだ。しかし、若くて気の弱い彼女には強く言うことができない。一方、ガイは足しげく隣人の部屋へ行くようになり、交流を深めている。そんな彼に、ある日突然大きな仕事が舞い込んでくる。ライバルの俳優ドナルドが失明したのだ。この辺りから様子がおかしくなってくる。

ウッドハウス夫妻は排卵日に合わせて子作りをすることに決めるが、その晩、隣人が調理した不味いチョコレート・ムースを食べたローズマリーは半ば意識を失い、ベッドに横になる。そんな状態にある彼女の服を脱がせにかかるガイ。ここでカメラはしばし悪夢の世界を映し出す。その悪夢の中で、ローズマリーは悪魔の儀式に供され、悪魔崇拝者たちがいる前で悪魔に犯される。

翌朝、目を覚ましたローズマリーの体には引っかき傷がついていた。

完璧なキャスト

映画はここから後半に入り、懐妊したローズマリーが肉体的苦痛と精神的苦痛によって追い詰められてゆく。ローズマリー役のミア・ファローはこれが映画初主演。明るさ、弱さ、繊細さ、そして母親らしい強さ、母性の尊さを十分な説得力をもって表現したその演技は、いくら賞賛してもしきれない。ジョン・カサヴェテスが演じた悪魔に魂を売り渡す夫、シドニー・ブラックマーとルース・ゴードンが演じた隣人夫婦の人物像もリアルに造型されていて、ほかのキャスティングは考えられない(ゴードンはこれでアカデミー助演女優賞を受賞した)。この四人以外の配役も万全で、ラルフ・ベラミー、モーリス・エヴァンス、イライシャ・クック・ジュニアなどベテラン勢が脇を固めている。

ローズマリーが失明した俳優ドナルドに電話をするシーンで、ドナルド役を声のみで演じているのはトニー・カーティス。ミア・ファローはカーティスの友人だったが、電話の相手が彼であることを事前に知らされていなかった。ポランスキー監督は、ミアが電話口で聞いたことのある声に接し、微妙に動揺するところを狙っていたのだという。

こうした細かい演出に象徴されるように、スタッフ陣の仕事にも卓越したセンスが光っている。美術監督はポランスキーが以前から一緒に仕事をしたいと希望していたリチャード・シルバート。ミア・ファローの髪型を手がけたスタイリストはレジェンドのシドニー・ギラロフとヴィダル・サスーン。ギラロフは前半の1960年代的なヘアスタイル(ウィッグ)、サスーンは後半のピクシー・カットを担当している。ヘアスタイルの歴史を語る上でしばしばこの映画が引き合いに出されるゆえんである。アンニュイな子守唄のようなテーマ音楽を手がけたのはクリストファー(クシシュトフ)・コメダ。ポランスキーとは『水の中のナイフ』(1962年)でも仕事をしている。

人間ドラマのリアリティ

カット割りや音響の工夫によって恐怖を予期させ続けるテクニックには唸らされる。例えばテンポが停滞しがちなシーンで緊迫感を持続させる時計の針の音。これは『反撥』(1965年)や『袋小路』(1966年)などでも効果的に用いられたポランスキー・ファンおなじみの演出だ。

カスタベット夫妻が悪魔のような形相になったり、呪い殺される人間が死ぬ寸前に恐怖に満ちた表情で絶叫したりするような派手さはない。監督は人間ドラマらしいリアリティを志向しているのである。ついでに言えば、カタルシスもない。せいぜいローズマリーが自分のことを裏切った夫の顔に唾を吐く程度だ。

たしかにこれは『エクソシスト』(1973年)、『オーメン』(1976年)、『サスペリア』(1977年)へと続く潮流を作ったエポックメイキング的な映画だが、後に続く作品とは異なり、悪魔の存在や呪いの恐怖はほとんど抽象化されている。物語の背景に潜む悪魔の影はまがまがしい。しかし、それ以上に、妊婦の肉体を襲う直接的な痛み、妊婦の精神を苛むほどの隣人の煩わしさと孤独感、そして妊婦が情緒不安定な状態で募らせる隣人に対する疑惑の行方が、われわれにとっての恐怖の対象とされるのである。

ホラーとしては異質でありながら、悲惨な後日談によって強固に「ホラー化」された感がある点も、大きな特色だ。後日談とはつまり、1969年にクリストファー・コメダが亡くなったこと、同年ポランスキーの妻で妊娠8か月だったシャロン・テートが惨殺されたこと、そして、映画の撮影場所だったダコタ・ハウスの前でジョン・レノンが1980年に殺害されたことである。こういった不幸があたかも作品の呪いであるかのように語られる例は、1970年代以降、ホラー映画の世界では後を絶たない。

(阿部十三)

【関連サイト】

月別インデックス

- March 2025 [1]

- January 2024 [1]

- September 2023 [1]

- May 2023 [1]

- September 2022 [1]

- July 2022 [1]

- April 2022 [1]

- January 2022 [1]

- October 2021 [1]

- August 2021 [1]

- June 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- July 2020 [1]

- March 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- August 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [1]

- February 2019 [1]

- December 2018 [2]

- October 2018 [1]

- September 2018 [3]

- August 2018 [3]

- April 2018 [2]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- August 2017 [2]

- April 2017 [1]

- February 2017 [1]

- December 2016 [1]

- October 2016 [1]

- July 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [1]

- October 2015 [1]

- July 2015 [1]

- May 2015 [1]

- March 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- June 2014 [2]

- April 2014 [2]

- February 2014 [2]

- November 2013 [2]

- October 2013 [2]

- August 2013 [2]

- May 2013 [1]

- April 2013 [1]

- March 2013 [1]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- November 2012 [2]

- September 2012 [3]

- August 2012 [1]

- July 2012 [1]

- June 2012 [1]

- May 2012 [4]

- April 2012 [1]

- March 2012 [3]

- February 2012 [1]

- January 2012 [3]

- December 2011 [2]

- November 2011 [2]

- October 2011 [2]

- September 2011 [1]

- August 2011 [2]

- July 2011 [3]

- June 2011 [2]

- May 2011 [3]

- April 2011 [3]

- March 2011 [3]

- February 2011 [3]