JAPAN 『錻力の太鼓』

2015.07.16

JAPAN

『錻力の太鼓』

1981年作品

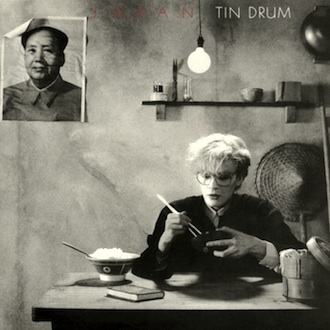

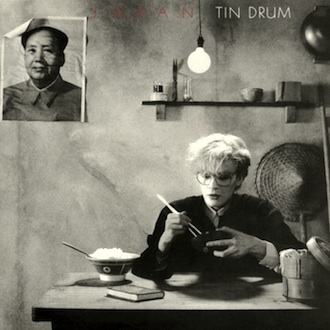

バンド名は「JAPAN」と記されているのに、隣には毛沢東の肖像が掲げられ、デヴィッド・シルヴィアンは人民服を着ている。そんなジャケットが示唆する通り、本作『錻力の太鼓(Tin Drum)』(1981年/全英チャート最高12位)の舞台は中国だ。今のセンシティヴな世の中だったら、へたをすれば「日本と中国をいっしょくたにするなんてけしからん!」と叱られそうだし、「cultural appropriation(=不適切・差別的な文化的引用)」と批判されかねないヴィジュアルである。とはいえバンド名を除けば、それまでの彼らには、音楽的な面で日本趣味もしくは東洋趣味と呼べる志向はなかった。強いて言えば「Life in Tokyo」と題された曲があったり、YMOほか日本人アーティストとの交流が有名だったくらい。そういう意味では本作は、非常に大胆で特異な試みだった。

バンド名は「JAPAN」と記されているのに、隣には毛沢東の肖像が掲げられ、デヴィッド・シルヴィアンは人民服を着ている。そんなジャケットが示唆する通り、本作『錻力の太鼓(Tin Drum)』(1981年/全英チャート最高12位)の舞台は中国だ。今のセンシティヴな世の中だったら、へたをすれば「日本と中国をいっしょくたにするなんてけしからん!」と叱られそうだし、「cultural appropriation(=不適切・差別的な文化的引用)」と批判されかねないヴィジュアルである。とはいえバンド名を除けば、それまでの彼らには、音楽的な面で日本趣味もしくは東洋趣味と呼べる志向はなかった。強いて言えば「Life in Tokyo」と題された曲があったり、YMOほか日本人アーティストとの交流が有名だったくらい。そういう意味では本作は、非常に大胆で特異な試みだった。

何しろ1970年代半ばにロンドン郊外で結成されたJAPANーーデヴィッド(ヴォーカル)、彼の弟スティーヴ・ジャンセン(ドラムス)、ミック・カーン(ベース)、リチャード・バルビエリ(キーボード)、ロブ・ディーン(ギター)ーーが1978年春に発表したファースト『果てしなき反抗(Adolescent Sex)』は、いかにもロキシー・ミュージックのフォロワー的な、ファンキーでグラムなロックンロール・アルバム。半年後に登場したセカンド『苦悩の旋律(Obscure Alternatives)』(1978年)も前作の延長上にあった。が、ジョルジオ・モロダーがプロデュースしたシングル「Life in Tokyo」で一気にシンセの分量を増やしてニューウェイヴ勢と足並みを揃えると、サード『クワイエット・ライフ(Quiet Life)』(1979年)で、ミックのフレットレス・ベースやデヴィッドの深いヴォーカル・トーンといった、その後のJAPANの特徴的要素を打ち出し、さらに4作目『孤独な影(Gentlemen Take Polaroids)』(1980年)を経てロブが脱退。ペンギン・カフェ・オーケストラの一員でもあるスティーヴ・ナイを共同プロデューサーに起用した本作では、ギタリストを失ったことで色んな縛りから解放され、スティーヴが刻むポリリズム、変幻自在なベース、ミステリアスで浮世離れしたシンセ、そしてデヴィッドの唯一無二の歌声で、ニューウェイヴ/シンセポップの枠を大きく逸脱したサウンドスケープを構築。プログレッシヴなアートロックの傑作を作り上げてしまうのである。

でもっていきなり東洋趣味が全開になるわけだが、冒頭で触れた通り、それはジャポニスムではなくシノワズリだった。「Canton」「Cantonese Boy」「Visions of China」といった分かりやすいタイトルが並び、サウンドにも中国色を色濃く反映させた本作はずばり、〈共産主義国家・中国〉をテーマに掲げたコンセプト・アルバムと言えなくもない。思えば、英国のポストパンク・シーンにはほかにも、「四人組」に因んで命名されたギャング・オブ・フォーなど中国に関心を向ける左派アーティストがいたものだが、JAPANの場合は筆者が考えるに、イデオロギー云々より、基本的に美意識としての引用と捉えるべきなのだろう。そう、アートにおけるオリエンタリズムのように。19世紀のヨーロッパを席巻したオリエンタリズムはご存知、モネやホイッスラーの絵画に代表される東洋に影響を受けた芸術表現を指し、それは20世紀の欧米のポップ・カルチャーにも一部引き継がれていたが(歌舞伎の影響を受けたデヴィッド・ボウイなどが好例か?)、本作も同種の、未知のカルチャーへの無邪気な好奇心に溢れているような気がするのだ。

そもそも当時の中国と言えば、経済開放路線に転じて外国に門戸を開いたばかり。まだまだミステリアスな国で、心が赴くままにイマジネーションを膨らませることができただろうし、マーチング・ドラムみたいなビートを敷いた「Visions of China」や、「広東人の少年よ、錻力の太鼓を叩け/紅軍が諸君を故郷に誘っている」と歌う「Cantonese Boy」は、国が掲げる壮大なヴィジョンを形にするべく、理想に燃えた若者たちが行進する情景が思い浮かぶ。そしてミニマルで喚情的な歌詞と音はほかにも、ひたすら上を目指す人々の向上心、国家と個人の関係、都市と田舎のコントラスト、若者と老人のギャップ......様々なタイムレスな論点を浮き彫りにしているかのようで、30年以上前の作品だというのに、今の我々が中国に抱いている複雑な想いーー畏敬、怖れ、懐疑といった感情が、このアルバムからも伝わってくるんじゃないだろうか。

そんな中、視線を遠い異国ではなく自分自身に向けながらも、音楽的実験性においては明らかに本作に属するのが、エレクトロニックなノイズとザイロフォンとヴォーカルだけで構成されたシングル曲「Ghosts」だ。地元ではカルト・バンドであり続けたJAPANだが、ここにきてキャリア最高の全英5位を記録(いったいどうやってチャートインしたのか未だ解せない、英国音楽史上最もアヴァンギャルドなトップ5ヒット!)。デヴィッドは、音数の少なさがメロディを引き立てるこのアンビエントな曲を、「初めて満足ゆく形で自分の本質に触れることができた」ターニングポイントと位置付けていた。実際、翌1982年末にバンドは解散して彼はソロに転向し、ホルガー・シューカイやジョン・ハッセルや坂本龍一と共作を重ねて、ジャズや即興音楽のフリーフォームな世界に接近。「Ghosts」が事実上ソロの第一歩だったことが、あとになって判明する。つまり『錻力の太鼓』は、ひとつの終わりであり新しい始まり。JAPAN時代の作品の大部分を否定しているデヴィッドも、「Ghosts」だけはずっと歌い続けている。

【関連サイト】

JAPAN(CD)

davidsylvian.com

『錻力の太鼓』

1981年作品

何しろ1970年代半ばにロンドン郊外で結成されたJAPANーーデヴィッド(ヴォーカル)、彼の弟スティーヴ・ジャンセン(ドラムス)、ミック・カーン(ベース)、リチャード・バルビエリ(キーボード)、ロブ・ディーン(ギター)ーーが1978年春に発表したファースト『果てしなき反抗(Adolescent Sex)』は、いかにもロキシー・ミュージックのフォロワー的な、ファンキーでグラムなロックンロール・アルバム。半年後に登場したセカンド『苦悩の旋律(Obscure Alternatives)』(1978年)も前作の延長上にあった。が、ジョルジオ・モロダーがプロデュースしたシングル「Life in Tokyo」で一気にシンセの分量を増やしてニューウェイヴ勢と足並みを揃えると、サード『クワイエット・ライフ(Quiet Life)』(1979年)で、ミックのフレットレス・ベースやデヴィッドの深いヴォーカル・トーンといった、その後のJAPANの特徴的要素を打ち出し、さらに4作目『孤独な影(Gentlemen Take Polaroids)』(1980年)を経てロブが脱退。ペンギン・カフェ・オーケストラの一員でもあるスティーヴ・ナイを共同プロデューサーに起用した本作では、ギタリストを失ったことで色んな縛りから解放され、スティーヴが刻むポリリズム、変幻自在なベース、ミステリアスで浮世離れしたシンセ、そしてデヴィッドの唯一無二の歌声で、ニューウェイヴ/シンセポップの枠を大きく逸脱したサウンドスケープを構築。プログレッシヴなアートロックの傑作を作り上げてしまうのである。

でもっていきなり東洋趣味が全開になるわけだが、冒頭で触れた通り、それはジャポニスムではなくシノワズリだった。「Canton」「Cantonese Boy」「Visions of China」といった分かりやすいタイトルが並び、サウンドにも中国色を色濃く反映させた本作はずばり、〈共産主義国家・中国〉をテーマに掲げたコンセプト・アルバムと言えなくもない。思えば、英国のポストパンク・シーンにはほかにも、「四人組」に因んで命名されたギャング・オブ・フォーなど中国に関心を向ける左派アーティストがいたものだが、JAPANの場合は筆者が考えるに、イデオロギー云々より、基本的に美意識としての引用と捉えるべきなのだろう。そう、アートにおけるオリエンタリズムのように。19世紀のヨーロッパを席巻したオリエンタリズムはご存知、モネやホイッスラーの絵画に代表される東洋に影響を受けた芸術表現を指し、それは20世紀の欧米のポップ・カルチャーにも一部引き継がれていたが(歌舞伎の影響を受けたデヴィッド・ボウイなどが好例か?)、本作も同種の、未知のカルチャーへの無邪気な好奇心に溢れているような気がするのだ。

そもそも当時の中国と言えば、経済開放路線に転じて外国に門戸を開いたばかり。まだまだミステリアスな国で、心が赴くままにイマジネーションを膨らませることができただろうし、マーチング・ドラムみたいなビートを敷いた「Visions of China」や、「広東人の少年よ、錻力の太鼓を叩け/紅軍が諸君を故郷に誘っている」と歌う「Cantonese Boy」は、国が掲げる壮大なヴィジョンを形にするべく、理想に燃えた若者たちが行進する情景が思い浮かぶ。そしてミニマルで喚情的な歌詞と音はほかにも、ひたすら上を目指す人々の向上心、国家と個人の関係、都市と田舎のコントラスト、若者と老人のギャップ......様々なタイムレスな論点を浮き彫りにしているかのようで、30年以上前の作品だというのに、今の我々が中国に抱いている複雑な想いーー畏敬、怖れ、懐疑といった感情が、このアルバムからも伝わってくるんじゃないだろうか。

そんな中、視線を遠い異国ではなく自分自身に向けながらも、音楽的実験性においては明らかに本作に属するのが、エレクトロニックなノイズとザイロフォンとヴォーカルだけで構成されたシングル曲「Ghosts」だ。地元ではカルト・バンドであり続けたJAPANだが、ここにきてキャリア最高の全英5位を記録(いったいどうやってチャートインしたのか未だ解せない、英国音楽史上最もアヴァンギャルドなトップ5ヒット!)。デヴィッドは、音数の少なさがメロディを引き立てるこのアンビエントな曲を、「初めて満足ゆく形で自分の本質に触れることができた」ターニングポイントと位置付けていた。実際、翌1982年末にバンドは解散して彼はソロに転向し、ホルガー・シューカイやジョン・ハッセルや坂本龍一と共作を重ねて、ジャズや即興音楽のフリーフォームな世界に接近。「Ghosts」が事実上ソロの第一歩だったことが、あとになって判明する。つまり『錻力の太鼓』は、ひとつの終わりであり新しい始まり。JAPAN時代の作品の大部分を否定しているデヴィッドも、「Ghosts」だけはずっと歌い続けている。

(新谷洋子)

【関連サイト】

JAPAN(CD)

davidsylvian.com

『錻力の太鼓』収録曲

01. ジ・アート・オブ・パーティーズ/02. トーキング・ドラム/03. ゴウスツ/04. カントン/05. スティル・ライフ・イン・モウビル・ホームズ/06. ヴィジョンズ・オブ・チャイナ/07. サンズ・オブ・パイオニアーズ/08. カントニーズ・ボーイ

01. ジ・アート・オブ・パーティーズ/02. トーキング・ドラム/03. ゴウスツ/04. カントン/05. スティル・ライフ・イン・モウビル・ホームズ/06. ヴィジョンズ・オブ・チャイナ/07. サンズ・オブ・パイオニアーズ/08. カントニーズ・ボーイ

月別インデックス

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- June 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- February 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- August 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- April 2023 [1]

- March 2023 [1]

- February 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- November 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- June 2022 [1]

- May 2022 [1]

- April 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- January 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- August 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- April 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- March 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [1]

- August 2019 [1]

- July 2019 [1]

- June 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [2]

- February 2019 [1]

- January 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- August 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- May 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [1]

- February 2018 [1]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- July 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [1]

- April 2017 [1]

- March 2017 [1]

- February 2017 [1]

- January 2017 [1]

- December 2016 [1]

- November 2016 [1]

- October 2016 [1]

- September 2016 [1]

- August 2016 [1]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- March 2016 [1]

- February 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [1]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- March 2015 [1]

- February 2015 [1]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- July 2014 [2]

- June 2014 [1]

- May 2014 [1]

- April 2014 [1]

- March 2014 [1]

- February 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [2]

- November 2013 [1]

- October 2013 [1]

- September 2013 [2]

- August 2013 [2]

- July 2013 [1]

- June 2013 [1]

- May 2013 [2]

- April 2013 [1]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- December 2012 [1]

- November 2012 [2]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [2]

- July 2012 [1]

- June 2012 [2]

- May 2012 [1]

- April 2012 [2]

- March 2012 [1]

- February 2012 [2]

- January 2012 [2]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [1]

- August 2011 [1]

- July 2011 [2]

- June 2011 [2]

- May 2011 [2]

- April 2011 [2]

- March 2011 [2]

- February 2011 [3]