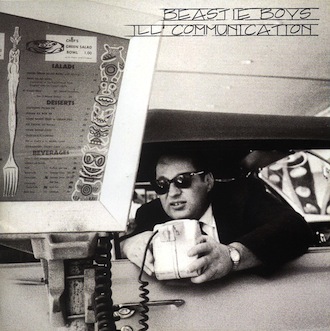

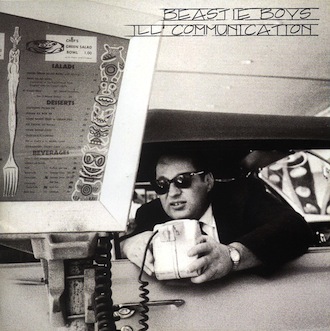

ビースティ・ボーイズ 『イル・コミュニケーション』

2016.02.11

ビースティ・ボーイズ

『イル・コミュニケーション』

1994年作品

「Cultural appropriation」なる言葉がメディアでさかんに飛び交うようになったのは、2012年のアダム・ヤウクの急死を受けてビースティ・ボーイズが活動を停止したあとだったと思う。直訳すると「文化的流用」。自分が属さないカルチャーの要素を、歴史的背景などへの配慮や敬意を欠いた形で引用することを指し、「文化的な搾取」と訳すほうが正しいのだろうか、殊に白人によるブラック・カルチャーやヒップホップ・カルチャーからの借用を指すことが多い。ヒップホップがポップ・ミュージックの主流となった今、その影響が必然的に巷に溢れ、白人ラッパーが賞イベントのヒップホップ部門で度々贔屓されたりしたために、問題視されるようになったようだ。ビースティ・ボーイズの場合、白人とはいえ1980年代初めから活動していたパイオニアの一組。筆者が覚えている限りこの手の批判を浴びたことはないが、彼らのアルバムを聴き直していたら、「Alright Hear This」という曲に、一連の議論に答えているかのようなライムを見つけた。「カルチャーが交わりあう時代に/借りたものと貸したものに敬意を捧げる/この音楽を生んだのは、アフリカの血を引く人たちだと心得ているから」。

「Cultural appropriation」なる言葉がメディアでさかんに飛び交うようになったのは、2012年のアダム・ヤウクの急死を受けてビースティ・ボーイズが活動を停止したあとだったと思う。直訳すると「文化的流用」。自分が属さないカルチャーの要素を、歴史的背景などへの配慮や敬意を欠いた形で引用することを指し、「文化的な搾取」と訳すほうが正しいのだろうか、殊に白人によるブラック・カルチャーやヒップホップ・カルチャーからの借用を指すことが多い。ヒップホップがポップ・ミュージックの主流となった今、その影響が必然的に巷に溢れ、白人ラッパーが賞イベントのヒップホップ部門で度々贔屓されたりしたために、問題視されるようになったようだ。ビースティ・ボーイズの場合、白人とはいえ1980年代初めから活動していたパイオニアの一組。筆者が覚えている限りこの手の批判を浴びたことはないが、彼らのアルバムを聴き直していたら、「Alright Hear This」という曲に、一連の議論に答えているかのようなライムを見つけた。「カルチャーが交わりあう時代に/借りたものと貸したものに敬意を捧げる/この音楽を生んだのは、アフリカの血を引く人たちだと心得ているから」。

まさにアウトサイダーの立場からルーツへの敬意を表したこの曲が、3人の最高傑作と呼ばれる1994年の『イル・コミュニケーション』(全米チャート最高1位)に収められていたのは偶然じゃないような気がする。というのも本作は色んな意味でビースティ・ボーイズーーアドロックことアダム・ホロヴィッツ、MCAことアダム・ヤウク、マイクDことマイク・ダイアモンドーーが、ヒップホップとは本質的に、雑多で異質な新旧のアイデアが共存できるボーダーレスかつリミットレスな音楽であることを、証明するようにして作り上げたアルバムだった。元を正せば1970年代末のニューヨークでパンクバンドとして活動を始めた彼らは、この町で聴こえ始めていたヒップホップにのめりこんでラップに転向。1986年にシーンの草分け的レーベル=デフ・ジャムから発表したファースト『ライセンスト・トゥ・イル』で、古典的ハードロックとヒップホップのサンプルをミックスした、シンプルながら斬新なロックとラップのハイブリッドを披露し、ヒップホップ作品として史上初の全米1位を獲得したことはご存知の通りだ。当時は少々下品なリリックやワイルドな言動で悪名を馳せもしたが、LAに拠点を移して制作したセカンド『ポールズ・ブティック』(1989年)に至って、革新的ミュージシャンとしての評価を確立。ジャズやファンクを含むオールジャンルの音源から厳選した、多数のサンプルで緻密に構築された同作は、サンプリング・アートのマスターピースと目されている。

そして、サード『チェック・ユア・ヘッド』(1992年)でまたもや大胆に方向を転換。バンド編成に立ち返って(アドロックはギター、MCAはベース、マイクDはドラムス)、ファンキーなライヴ・ヒップホップ・アルバムを作り上げると、『イル・コミュニケーション』では『ポールズ・ブティック』以降準メンバーと化していたマリオ・カルダートJr.を共同プロデューサーに、前2枚のアプローチを融合。盟友のキーボーディスト=マニー・マークらを交えて引き続きバンド編成を取り入れる一方、オルガン奏者ジミー・スミスの「Root Down(And Get It)」(「Root Down」)を筆頭に主にソウルジャズからサンプルをピックアップし、ジャズファンク(「Sure Shot」)にハードコア・パンク(「Tough Guy」)、インストゥルメンタルのクレズマー調のダブ(「Eugene's Lament」)......と、ファンキーな太いグルーヴを切れ目なく紡ぎながら、フットワーク軽く曲のスタイルをシフトさせてヒップホップの境界を広げ、かつてなく多様な集大成的作品を完成させたのである。

中でも特異なのはやはり、スパイク・ジョーンズが監督したミュージック・ビデオも秀逸だった「Sabotage」だろう。バンド感を前面に押し出しギターリフがリードするこの曲や、やはりロックに振り切れた「Heart Attack Man」で、3人はちょうど盛り上がりを見せていたオルタナティヴ・ロックに一気に接近。結果的には、同じくジャズ・ネタを多数使っていたニューヨークのネイティヴ・タン一派のヒップホップとオルタナティヴ・ロックの接点に、自分たちの居場所を見出している。そう、LAにいながらも本作での3人は随所でホームタウンに、若い頃の自分たちに視線を投げかけており、ゲストMC(ネイティヴ・タンの代表格ア・トライブ・コールド・クエストのQティップとビズ・マーキー)もニューヨーカーだし、改めて帰属意識を打ち出すアルバムでもあったと思う。

それに、30代に突入しようとしていた彼らは、昔を回想するだけでなく、自分たちに訪れた変化にも言及していた。特に、ヒマラヤへの旅を機にチベット問題に興味を抱いて仏教に傾倒したMCAは、「The Update」でずばり「僕は成長して大きな変化を遂げた」と宣言。この曲では環境問題を取り上げ、チベット人僧侶のチャントを配した「Bodhisattva Vow」では仏教徒としての人生哲学をソロでラップ(ビースティ・ボーイズは1996年以降、チベットの窮状への関心を喚起するためのチャリティ・イヴェント=チベタン・フリーダム・コンサートを主宰することになる)。また、「Sure Shot」の「すべての母たちと姉妹たちと妻たちと友人たちに/尽きせぬ愛と敬意を捧げよう」というくだりは明らかに、ファーストの頃に物議を醸した、女性差別的な言動を悔やむ謝罪代わりの言葉。これまたMCAが綴ったものだが、全員の気持ちを代弁していたはずだ。

そんな新しい意識の芽生えは彼らのラップにスピリチャルな趣を与えているものの、もちろん真面目なだけのアルバムじゃない。悪ガキの面影を残す、ユーモアと遊び心にも溢れたリリックでは、いつも以上にポップ・カルチャーやスポーツの世界からたくさんの名前を拾って、比喩のネタにしている。さながら人名のサンプリング、といったところか? 香港の映画監督ジョン・ウーにアングラなコミック作家のヴォーン・ボード、野球選手のロッド・カルー、バスケ選手のパトリック・ユーイング、ジャズ・ドラマーのバディ・リッチ、サックス奏者のアーチー・シェップ、ピアニストのレス・マッキャン、レゲエ・ダブの生きる伝説リー・ペリー、ライオット・ガール系バンドのハギー・ベア......。次に何が飛び出すか分からないこのストライクゾーンの広さ、この旺盛な好奇心が、3人のクリエイティヴィティの源だったんだろう。文化的流用? そもそもヒップホップはコラージュ音楽なわけで、文化的流用はむしろヒップホップの原則と言うべきなのかもしれない。

【関連サイト】

BEASTIE BOYS

『イル・コミュニケーション』

1994年作品

まさにアウトサイダーの立場からルーツへの敬意を表したこの曲が、3人の最高傑作と呼ばれる1994年の『イル・コミュニケーション』(全米チャート最高1位)に収められていたのは偶然じゃないような気がする。というのも本作は色んな意味でビースティ・ボーイズーーアドロックことアダム・ホロヴィッツ、MCAことアダム・ヤウク、マイクDことマイク・ダイアモンドーーが、ヒップホップとは本質的に、雑多で異質な新旧のアイデアが共存できるボーダーレスかつリミットレスな音楽であることを、証明するようにして作り上げたアルバムだった。元を正せば1970年代末のニューヨークでパンクバンドとして活動を始めた彼らは、この町で聴こえ始めていたヒップホップにのめりこんでラップに転向。1986年にシーンの草分け的レーベル=デフ・ジャムから発表したファースト『ライセンスト・トゥ・イル』で、古典的ハードロックとヒップホップのサンプルをミックスした、シンプルながら斬新なロックとラップのハイブリッドを披露し、ヒップホップ作品として史上初の全米1位を獲得したことはご存知の通りだ。当時は少々下品なリリックやワイルドな言動で悪名を馳せもしたが、LAに拠点を移して制作したセカンド『ポールズ・ブティック』(1989年)に至って、革新的ミュージシャンとしての評価を確立。ジャズやファンクを含むオールジャンルの音源から厳選した、多数のサンプルで緻密に構築された同作は、サンプリング・アートのマスターピースと目されている。

そして、サード『チェック・ユア・ヘッド』(1992年)でまたもや大胆に方向を転換。バンド編成に立ち返って(アドロックはギター、MCAはベース、マイクDはドラムス)、ファンキーなライヴ・ヒップホップ・アルバムを作り上げると、『イル・コミュニケーション』では『ポールズ・ブティック』以降準メンバーと化していたマリオ・カルダートJr.を共同プロデューサーに、前2枚のアプローチを融合。盟友のキーボーディスト=マニー・マークらを交えて引き続きバンド編成を取り入れる一方、オルガン奏者ジミー・スミスの「Root Down(And Get It)」(「Root Down」)を筆頭に主にソウルジャズからサンプルをピックアップし、ジャズファンク(「Sure Shot」)にハードコア・パンク(「Tough Guy」)、インストゥルメンタルのクレズマー調のダブ(「Eugene's Lament」)......と、ファンキーな太いグルーヴを切れ目なく紡ぎながら、フットワーク軽く曲のスタイルをシフトさせてヒップホップの境界を広げ、かつてなく多様な集大成的作品を完成させたのである。

中でも特異なのはやはり、スパイク・ジョーンズが監督したミュージック・ビデオも秀逸だった「Sabotage」だろう。バンド感を前面に押し出しギターリフがリードするこの曲や、やはりロックに振り切れた「Heart Attack Man」で、3人はちょうど盛り上がりを見せていたオルタナティヴ・ロックに一気に接近。結果的には、同じくジャズ・ネタを多数使っていたニューヨークのネイティヴ・タン一派のヒップホップとオルタナティヴ・ロックの接点に、自分たちの居場所を見出している。そう、LAにいながらも本作での3人は随所でホームタウンに、若い頃の自分たちに視線を投げかけており、ゲストMC(ネイティヴ・タンの代表格ア・トライブ・コールド・クエストのQティップとビズ・マーキー)もニューヨーカーだし、改めて帰属意識を打ち出すアルバムでもあったと思う。

それに、30代に突入しようとしていた彼らは、昔を回想するだけでなく、自分たちに訪れた変化にも言及していた。特に、ヒマラヤへの旅を機にチベット問題に興味を抱いて仏教に傾倒したMCAは、「The Update」でずばり「僕は成長して大きな変化を遂げた」と宣言。この曲では環境問題を取り上げ、チベット人僧侶のチャントを配した「Bodhisattva Vow」では仏教徒としての人生哲学をソロでラップ(ビースティ・ボーイズは1996年以降、チベットの窮状への関心を喚起するためのチャリティ・イヴェント=チベタン・フリーダム・コンサートを主宰することになる)。また、「Sure Shot」の「すべての母たちと姉妹たちと妻たちと友人たちに/尽きせぬ愛と敬意を捧げよう」というくだりは明らかに、ファーストの頃に物議を醸した、女性差別的な言動を悔やむ謝罪代わりの言葉。これまたMCAが綴ったものだが、全員の気持ちを代弁していたはずだ。

そんな新しい意識の芽生えは彼らのラップにスピリチャルな趣を与えているものの、もちろん真面目なだけのアルバムじゃない。悪ガキの面影を残す、ユーモアと遊び心にも溢れたリリックでは、いつも以上にポップ・カルチャーやスポーツの世界からたくさんの名前を拾って、比喩のネタにしている。さながら人名のサンプリング、といったところか? 香港の映画監督ジョン・ウーにアングラなコミック作家のヴォーン・ボード、野球選手のロッド・カルー、バスケ選手のパトリック・ユーイング、ジャズ・ドラマーのバディ・リッチ、サックス奏者のアーチー・シェップ、ピアニストのレス・マッキャン、レゲエ・ダブの生きる伝説リー・ペリー、ライオット・ガール系バンドのハギー・ベア......。次に何が飛び出すか分からないこのストライクゾーンの広さ、この旺盛な好奇心が、3人のクリエイティヴィティの源だったんだろう。文化的流用? そもそもヒップホップはコラージュ音楽なわけで、文化的流用はむしろヒップホップの原則と言うべきなのかもしれない。

(新谷洋子)

【関連サイト】

BEASTIE BOYS

『イル・コミュニケーション』収録曲

1. Sure Shot/2. Tough Guy/3. B-Boys Makin' with the Freak Freak/4. Bobo on the Corner/5. Root Down/6. Sabotage/7. Get It Together/8. Sabrosa/9. The Update/10. Futterman's Rule/11. Alright Hear This/12. Eugene's Lament/13. Flute Loop/14. Do It/15. Ricky's Theme/16. Heart Attack Man/17. The Scoop/18. Shambala/19. Bodhisattva Vow/20. Transitions

1. Sure Shot/2. Tough Guy/3. B-Boys Makin' with the Freak Freak/4. Bobo on the Corner/5. Root Down/6. Sabotage/7. Get It Together/8. Sabrosa/9. The Update/10. Futterman's Rule/11. Alright Hear This/12. Eugene's Lament/13. Flute Loop/14. Do It/15. Ricky's Theme/16. Heart Attack Man/17. The Scoop/18. Shambala/19. Bodhisattva Vow/20. Transitions

月別インデックス

- March 2025 [1]

- February 2025 [1]

- January 2025 [1]

- December 2024 [1]

- November 2024 [1]

- October 2024 [1]

- September 2024 [1]

- August 2024 [1]

- July 2024 [1]

- June 2024 [1]

- May 2024 [1]

- April 2024 [1]

- March 2024 [1]

- February 2024 [1]

- January 2024 [1]

- December 2023 [1]

- November 2023 [1]

- October 2023 [1]

- September 2023 [1]

- August 2023 [1]

- July 2023 [1]

- June 2023 [1]

- May 2023 [1]

- April 2023 [1]

- March 2023 [1]

- February 2023 [1]

- January 2023 [1]

- December 2022 [1]

- November 2022 [1]

- October 2022 [1]

- September 2022 [1]

- August 2022 [1]

- July 2022 [1]

- June 2022 [1]

- May 2022 [1]

- April 2022 [1]

- March 2022 [1]

- February 2022 [1]

- January 2022 [1]

- December 2021 [1]

- November 2021 [1]

- October 2021 [1]

- September 2021 [1]

- August 2021 [1]

- July 2021 [1]

- June 2021 [1]

- May 2021 [1]

- April 2021 [1]

- March 2021 [1]

- February 2021 [1]

- January 2021 [1]

- December 2020 [1]

- November 2020 [1]

- October 2020 [1]

- September 2020 [1]

- August 2020 [1]

- July 2020 [1]

- June 2020 [1]

- May 2020 [1]

- April 2020 [1]

- March 2020 [1]

- February 2020 [1]

- January 2020 [1]

- December 2019 [1]

- November 2019 [1]

- October 2019 [1]

- September 2019 [1]

- August 2019 [1]

- July 2019 [1]

- June 2019 [1]

- May 2019 [1]

- April 2019 [2]

- February 2019 [1]

- January 2019 [1]

- December 2018 [1]

- November 2018 [1]

- October 2018 [1]

- September 2018 [1]

- August 2018 [1]

- July 2018 [1]

- June 2018 [1]

- May 2018 [1]

- April 2018 [1]

- March 2018 [1]

- February 2018 [1]

- January 2018 [2]

- November 2017 [1]

- October 2017 [1]

- September 2017 [1]

- August 2017 [1]

- July 2017 [1]

- June 2017 [1]

- May 2017 [1]

- April 2017 [1]

- March 2017 [1]

- February 2017 [1]

- January 2017 [1]

- December 2016 [1]

- November 2016 [1]

- October 2016 [1]

- September 2016 [1]

- August 2016 [1]

- July 2016 [1]

- June 2016 [1]

- May 2016 [1]

- April 2016 [1]

- March 2016 [1]

- February 2016 [1]

- January 2016 [1]

- December 2015 [2]

- October 2015 [1]

- September 2015 [1]

- August 2015 [1]

- July 2015 [1]

- June 2015 [1]

- May 2015 [1]

- April 2015 [1]

- March 2015 [1]

- February 2015 [1]

- January 2015 [1]

- December 2014 [1]

- November 2014 [1]

- October 2014 [1]

- September 2014 [1]

- August 2014 [1]

- July 2014 [2]

- June 2014 [1]

- May 2014 [1]

- April 2014 [1]

- March 2014 [1]

- February 2014 [1]

- January 2014 [1]

- December 2013 [2]

- November 2013 [1]

- October 2013 [1]

- September 2013 [2]

- August 2013 [2]

- July 2013 [1]

- June 2013 [1]

- May 2013 [2]

- April 2013 [1]

- March 2013 [2]

- February 2013 [1]

- January 2013 [1]

- December 2012 [1]

- November 2012 [2]

- October 2012 [1]

- September 2012 [1]

- August 2012 [2]

- July 2012 [1]

- June 2012 [2]

- May 2012 [1]

- April 2012 [2]

- March 2012 [1]

- February 2012 [2]

- January 2012 [2]

- December 2011 [1]

- November 2011 [2]

- October 2011 [1]

- September 2011 [1]

- August 2011 [1]

- July 2011 [2]

- June 2011 [2]

- May 2011 [2]

- April 2011 [2]

- March 2011 [2]

- February 2011 [3]